Nachdem wir im ersten Teil dieses Workshops eher allgemein Fragestellungen wie Dateisysteme und Partitionen besprochen haben, wenden wir uns im zweiten und letzten Teil der Artikelserie verschiedenen Diagnosetechniken zu. Unser Hauptarbeitsgerät hierfür wird die Bash sein, da die folgenden Werkzeuge alle kommandzeilenbasiert sind.

Auch für diesen Teil gilt, größte Sorgfalt walten zu lassen. Die hier beschriebenen Praktiken können bei unsachgemäßer Anwendung zu Datenverlusten führen. Für etwaige Schäden übernehme ich keine Haftung.

Beginnen wir auch gleich mit der Möglichkeit, herauszufinden, wie viel Speicher wir noch auf unserer Festplatte freihaben. Wer gelegentlich auf Servern sein Unwesen treibt, kommt um den Befehl df nicht umher. Schließlich hat der SSH Client kein grafisches Interface und man muss sich auf der Shell zurechtfinden.

Mit df -hT lassen sich alle Speicher, physisch und virtuell, in menschenlesbarer Form anzeigen.

ed@local:~$ df -hT

Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on

udev devtmpfs 32G 0 32G 0% /dev

tmpfs tmpfs 6.3G 2.8M 6.3G 1% /run

/dev/nvme0n1p2 ext4 1.8T 122G 1.6T 8% /

tmpfs tmpfs 32G 8.0K 32G 1% /dev/shm

efivarfs efivarfs 196K 133K 59K 70% /sys/firmware/efi/efivars

tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock

tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service

tmpfs tmpfs 32G 20M 32G 1% /tmp

/dev/nvme0n1p1 vfat 975M 8.8M 966M 1% /boot/efi

tmpfs tmpfs 6.3G 224K 6.3G 1% /run/user/1000Wie wir in der Ausgabe sehen können, ist der Mountpunkt / ein ext4 Dateisystem, mit einer nvme SSD die eine Kapazität von 1,8 TB hat, von der circa 1,2 TB noch frei sind. Würden noch andere Speichermedien wie externe Festplatten oder USB vorhanden sein, wären sie ebenfalls Bestandteil der Liste. Sicher gehört etwas Übung dazu, den Blick für die relevanten Details zu schärfen. Im nächsten Schritt wollen wir uns ein wenig in der Diagnose üben.

lsblk

Falls die Ausgabe von df zu unübersichtlich ist, kann auch auf das Werkzeug lsblk zurückgegriffen werden, das für Anfänger eine etwas verständlichere Auflistung bereitstellt.

ed@local:~$ sudo lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

loop0 7:0 0 4K 1 loop /snap/bare/5

loop1 7:1 0 73.9M 1 loop /snap/core22/2139

loop2 7:2 0 516.2M 1 loop /snap/gnome-42-2204/226

loop3 7:3 0 91.7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535

loop4 7:4 0 10.8M 1 loop /snap/snap-store/1270

loop5 7:5 0 50.9M 1 loop /snap/snapd/25577

loop6 7:6 0 73.9M 1 loop /snap/core22/2133

loop7 7:7 0 50.8M 1 loop /snap/snapd/25202

loop8 7:8 0 4.2G 0 loop

└─veracrypt1 254:0 0 4.2G 0 dm /media/veracrypt1

sda 8:0 1 119.1G 0 disk

└─sda1 8:1 1 119.1G 0 part

sr0 11:0 1 1024M 0 rom

nvme0n1 259:0 0 1.9T 0 disk

├─nvme0n1p1 259:1 0 976M 0 part /boot/efi

├─nvme0n1p2 259:2 0 1.8T 0 part /

└─nvme0n1p3 259:3 0 63.7G 0 part [SWAP]S.M.A.R.T

Um gleich vor der Benutzung unseren neu erstandenen Speicher auf Herz und Nieren zu prüfen, bedienen wir uns der sogenannten S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) Tools. Das kann man zum einen mit dem im ersten Teil dieses Artikels vorgestellten Programm Disks tun, oder mit ausführlicheren Informationen über die Bash. Mit df -hT haben wir die SSD /dev/nvme0 bereits identifiziert, sodass wir smartctl aufrufen können.

ed@local:~$ sudo smartctl --all /dev/nvme0

smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.12.48+deb13-amd64] (local build)

Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===

Model Number: SAMSUNG MZVL22T0HDLB-00BLL

Serial Number: S75ZNE0W602153

Firmware Version: 6L2QGXD7

PCI Vendor/Subsystem ID: 0x144d

IEEE OUI Identifier: 0x002538

Total NVM Capacity: 2,048,408,248,320 [2.04 TB]

Unallocated NVM Capacity: 0

Controller ID: 6

NVMe Version: 1.3

Number of Namespaces: 1

Namespace 1 Size/Capacity: 2,048,408,248,320 [2.04 TB]

Namespace 1 Utilization: 248,372,908,032 [248 GB]

Namespace 1 Formatted LBA Size: 512

Namespace 1 IEEE EUI-64: 002538 b63101bf9d

Local Time is: Sat Oct 25 08:07:32 2025 CST

Firmware Updates (0x16): 3 Slots, no Reset required

Optional Admin Commands (0x0017): Security Format Frmw_DL Self_Test

Optional NVM Commands (0x0057): Comp Wr_Unc DS_Mngmt Sav/Sel_Feat Timestmp

Log Page Attributes (0x0e): Cmd_Eff_Lg Ext_Get_Lg Telmtry_Lg

Maximum Data Transfer Size: 128 Pages

Warning Comp. Temp. Threshold: 83 Celsius

Critical Comp. Temp. Threshold: 85 Celsius

Supported Power States

St Op Max Active Idle RL RT WL WT Ent_Lat Ex_Lat

0 + 8.41W - - 0 0 0 0 0 0

1 + 8.41W - - 1 1 1 1 0 200

2 + 8.41W - - 2 2 2 2 0 200

3 - 0.0500W - - 3 3 3 3 2000 1200

4 - 0.0050W - - 4 4 4 4 500 9500

Supported LBA Sizes (NSID 0x1)

Id Fmt Data Metadt Rel_Perf

0 + 512 0 0

=== START OF SMART DATA SECTION ===

SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)

Critical Warning: 0x00

Temperature: 37 Celsius

Available Spare: 100%

Available Spare Threshold: 10%

Percentage Used: 0%

Data Units Read: 43,047,167 [22.0 TB]

Data Units Written: 25,888,438 [13.2 TB]

Host Read Commands: 314,004,907

Host Write Commands: 229,795,952

Controller Busy Time: 2,168

Power Cycles: 1,331

Power On Hours: 663

Unsafe Shutdowns: 116

Media and Data Integrity Errors: 0

Error Information Log Entries: 0

Warning Comp. Temperature Time: 0

Critical Comp. Temperature Time: 0

Temperature Sensor 1: 37 Celsius

Temperature Sensor 2: 37 Celsius

Error Information (NVMe Log 0x01, 16 of 64 entries)

No Errors Logged

Self-test Log (NVMe Log 0x06)

Self-test status: No self-test in progress

No Self-tests Logged

Eine sehr praktische Informationsquelle, besonders wenn man beabsichtigt, eine gebrauchte Platte zu verbauen. Glücklicherweise zeigt meine System SSD nach knapp zwei Jahren Nutzung keine Auffälligkeiten.

fdisk

Der Klassiker unter den Festplattenprogrammen ist fdisk, das auch unter Windows Systemen verfügbar ist. Mit fdisk können nicht nur Platten formatiert werden, sondern auch einige Informationen herausgekitzelt werden. Hierfür gibt es die Parameter -l für list und -x mit mehr Details. Das Programm fdisk ist recht komplex und zum Formatieren von Datenträgern empfehle ich eher die im ersten Teil dieses Artikels vorgestellten grafischen Varianten Disks und Gparted. Mit dem grafischen Interface ist die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen, weitaus geringer als in der Shell.

ed@local:~$ sudo fdisk -l

Disk /dev/nvme0n1: 1.86 TiB, 2048408248320 bytes, 4000797360 sectors

Disk model: SAMSUNG MZVL22T0HDLB-00BLL

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: gpt

Disk identifier: 347D3F20-0228-436D-9864-22A5D36039D9

Device Start End Sectors Size Type

/dev/nvme0n1p1 2048 2000895 1998848 976M EFI System

/dev/nvme0n1p2 2000896 3867305983 3865305088 1.8T Linux filesystem

/dev/nvme0n1p3 3867305984 4000796671 133490688 63.7G Linux swap

Disk /dev/sda: 119.08 GiB, 127865454592 bytes, 249737216 sectors

Disk model: Storage Device

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0xa82a04bd

Device Boot Start End Sectors Size Id Type

/dev/sda1 2048 249737215 249735168 119.1G 83 Linux

Basisreparatur mit Konsistenzcheck: fsck

Sollten wider Erwarten Probleme auftauchen, besteht mit dem Werkzeug fsck (File System Consistency Check) die Möglichkeit, das Dateisystem zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren. Dazu muss man allerdings die entsprechende Partition angeben.

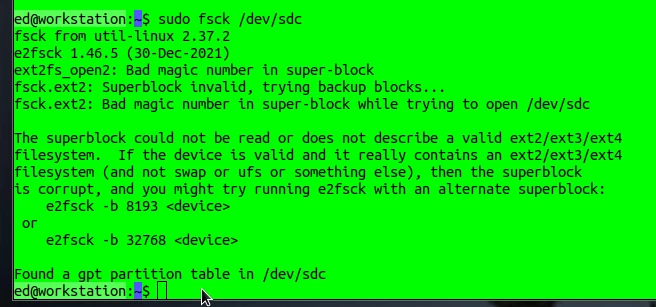

sudo fsck /dev/sdc

Wie man in dem Screenshot sehen kann, hatte ich vor einiger Zeit eine Partition mit einem defekten Superblock, sodass ein Zugriff auf die Daten nicht mehr möglich war. Grund für den Fehler war eine kaputte Speicherzelle in der SSD. Mit etwas Mühe ließ sich dann auf die Daten zugreifen und ich konnte diese auf einen anderen Speicher kopieren. Das klappt nicht immer. Weshalb ich als kleinen Ratschlag mitgeben möchte, vor solchen Rettungsaktionen immer gut vorbereitet zu sein. Das heißt, auch ein entsprechend großes, funktionierendes Ziellaufwerk bereit zu haben, um bei Erfolg sofort eine Sicherungskopie anfertigen zu können. Viele der hier vorgestellten Operationen verändern die Daten auf dem Speicher und es ist nicht sicher, ob ein erneuter Zugriff gelingen wird.

Linux Sysadmin Witz

Linux Sys-Admins empfehlen Anfängern gern das Löschen der französischen Sprachdateien, die man ja nicht braucht, um Platz zu sparen. Dazu soll man den Befehl sudo rm -fr / in der Konsole eintippen und ENTER drücken. Das sollte man auf keinen Fall tun, denn der Befehl löscht die gesamte Festplatte. Es gilt als das Gefährlichste, was man in Linux tun kann. Mit rm initiert man das Löschen, die Parameter -f und -r stehen für force und rekursiv, und der unscheinbare / verweist auf das Hauptverzeichnis.

Fake Check

Bisweilen kommt es vor, dass man Speicher erstanden hat, die eine hohe Kapazität anzeigen, diese Kapazitäten aber nicht im Ansatz vorhanden sind. Es handelt sich um sogenannte Fake Geräte. Das Problem dieser Fake Geräte ist, dass die Daten, die auf das Gerät geschrieben werden, für die keine Kapazität mehr vorhanden ist, im Nirwana landen. Leider erhält man keine Fehlermeldung und bemerkt das Problem oft erst, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf die Daten zugreifen möchte.

Ein sehr unschöner Weg, wie man an FAKE‑Geräte kommt, ist ein Hack in Amazon. Damit der Versand zuverlässig und schnell vonstattengeht, bietet Amazon für seine Händler die Option an, die Waren im eigenen Logistikcenter zu deponieren. Händler, die diese Option nutzen, werden auch bevorzugt auf der Amazon Seite angezeigt. Das Problem ist nun, dass gleiche Produkte alle in die selbe Kiste kommen, was durchaus auch Sinn ergibt. Diesen Umstand nutzen Kriminelle schamlos aus und senden an Amazon ihre FAKE-Produkte. Im Nachhinein kann man dann nicht mehr zuordnen, wer der ursprüngliche Lieferant war.

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Network Attached Storage (NAS)

Ein weiteres Szenario für den Umgang mit Massenspeichern unter Linux sind sogenannte NAS‑Festplatten, die über ein Netzwerkkabel an den Router angeschlossen werden und dann allen Geräten wie Fernsehern etc. zur Verfügung stehen. Damit der Zugriff auf die Dateien nur für berechtigte Nutzer freigegeben wird, kann man ein Passwort festlegen. Günstige Lösungen für den Heimgebrauch gibt es zum Beispiel von Western Digital mit der Produktserie MyCloud. Nun wäre es eine sehr praktische Sache, wenn man die eigene NAS automatisch beim Bootvorgang auf seinem Linuxsystem anmeldet, sodass sie ohne weitere Anmeldung sofort benutzbar ist. Dazu muss man die URL des NAS z. B. aus der Gebrauchsanweisung oder über einen Netzwerkscan ermitteln. Hat man jetzt alle notwendigen Informationen wie URL / IP, Anmeldenamen und Passwort, kann man mit einem Eintrag in der Datei /etc/fstab das NAS registrieren. Die Datei fstab haben wir bereits im Abschnitt über die SWAP Datei kennengelernt.

Zuerst installieren wir für einen problemlosen Zugriff auf die für NAS Systeme üblichen Dateisysteme NFS Unterstützung für Linux.

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Im nächsten Schritt müssen wir eine Datei anlegen, die den automatischen Login ermöglicht. Diese Datei nennen wir nas-login und speichern sie unter /etc/nas-login. Der Inhalt dieser Datei sind unsere Login Informationen.

user=accountname password=s3cr3t

Abschließend editieren wir die Datei fstab und fügen als letzte Zeile folgende Information hinzu:

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Das Beispiel ist für eine Western Digital MyCloud Platte, die über die URL //wdmycloud.local/account erreichbar ist. Account ist an den entsprechenden Benutzer anzupassen. Der Mountpoint unter Linux lautet /media/nas. In den meisten Fällen muss man dieses Verzeichnis vorher mit sudo mkdir /media/nas erstellen. In den Credentials tragen wir die Datei mit unseren Anmeldeinformationen /etc/nas-login ein. Nach einem Reboot wird der Nasspeicher im Dateibrowser angezeigt und kann verwendet werden. Je nach Netzwerkgeschwindigkeit kann das den Bootvorgang um ein paar Sekunden verlängern. Noch länger dauert es, wenn der Rechner nicht mit dem heimischen Netzwerk verbunden ist und das NAS nicht verfügbar ist. Man kann sich mit einem Raspberry Pi auch sein eigenes NAS bauen, das kann aber Stoff für einen zukünftigen Artikel sein.

Anschließend möchte ich noch ein paar Worte zum Service von Western Digital verlieren. Ich hatte bereits 2 Tauschgeräte, die jedes Mal problemlos durch WD ersetzt worden sind. Natürlich habe ich dem Service im Vorfeld meine Analysen per Screenshot übermittelt, wodurch unsachgemäßer Gebrauch durch mich ausgeschlossen werden konnte.

Die in diesem Artikel vorgestellten Techniken haben mir dabei sehr geholfen, weswegen ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, diesen Text zu verfassen. Damit will ich es auch belassen und hoffe, euch leisten die hier zusammengetragenen Informationen ebenso hilfreiche Dienste wie mir.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.