Der Wunsch von Webseitenbetreibern, möglichst viele Informationen über ihre Nutzer zu bekommen, ist so alt wie das Internet selbst. Einfache Zähler für Seitenaufrufe oder das Erkennen des Webbrowsers und der Bildschirmauflösung sind dabei die einfachsten Anwendungsfälle des Usertrackings. Mittlerweile sind die Betreiber von Internetseiten nicht mehr alleine auf Google angewiesen, um Informationen über ihre Besucher zu sammeln. Es gibt ausreichend kostenlose Werkzeuge, um einen eigenen Tracking-Server zu unterhalten. In diesem Artikel gehe ich ein wenig auf die historischen Hintergründe, Technologien und gesellschaftlichen Aspekte ein.

Als um die Jahrtausendwende immer mehr Unternehmen den Weg in die Weiten des WWW fanden, begann das Interesse, mehr über die Besucher der Homepages herauszufinden. Anfänglich begnügte man sich damit, auf der Startseite sogenannte Besucherzähler zu platzieren. Nicht selten wurden recht abenteuerliche Zahlen von diesen Besucherzählern angezeigt. Sicher spielte das Ego der Webseitenbetreiber auch eine Rolle dabei, denn viele Besucher auf der Homepage wirken nach außen und machen auch ein wenig Eindruck auf die Besucher. Wer allerdings ernsthaft über seine Webseite Geld verdienen wollte, merkte recht schnell, das fiktive Zahlen keinen Umsatz generieren. Also brauchte man verlässlichere Möglichkeiten.

Damit Nutzer nicht jedes Mal beim Aufrufen der Startseite mehrfach gezählt wurden, begann man damit, die IP-Adresse zu speichern, und setzte einen Timeout von einer Stunde, bevor wieder gezählt wurde. Das nannte sich dann Reloadsperre. Natürlich war das keine sichere Erkennung. Denn zu dieser Zeit waren Verbindungen über das Telefonnetz per Modem üblich und es kam öfter vor, dass die Verbindung abbrach und man sich neu einwählen musste. Dann gab es auch eine neue IP-Adresse. Die Genauigkeit dieser Lösung hatte also noch viel Potenzial nach oben.

Als um circa 2005 Webspace mit PHP und MySQL-Datenbanken bezahlbar wurde, ging man dazu über, die besuchten Seiten in kleinen Textdateien, den sogenannten Cookies, im Browser zu speichern. Diese Analysen waren schon sehr aussagefähig und haben den Unternehmen geholfen zu sehen, welche Artikel die Leute interessieren. Dumm war nur, wenn argwöhnische Nutzer bei jeder Gelegenheit ihre Cookies löschten. Deshalb ist man dazu übergegangen, alle Requests auf dem Server zu speichern, in sogenannten Sessions. In den meisten der Anwendungsfälle genügt die dadurch erzielte Genauigkeit, um das Angebot besser an die Nachfrage anzupassen.

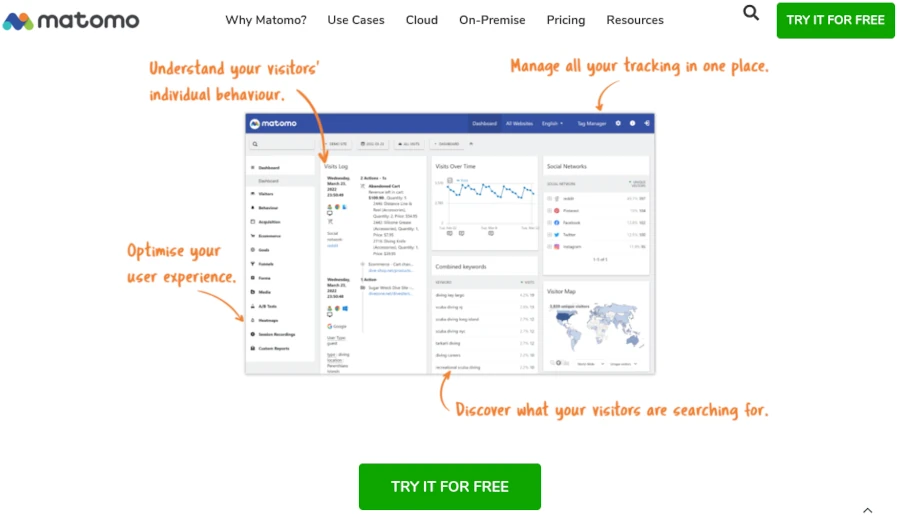

Ein verbreitetes Werkzeug für Nutzertracking ist das in PHP geschriebene Matomo. Mit dieser selbst gehosteten Open Source Software kann man Google umgehen und erreicht auch eine bessere DSGVO-Konformität, da die erhobenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Zudem können personalisierte Daten nach einem festgelegten Zeitraum, zum Beispiel bei Monatsbeginn, anonymisiert werden. In diesem Fall werden Informationen wie IP-Adressen gegen zufällige Identifier ausgetauscht.

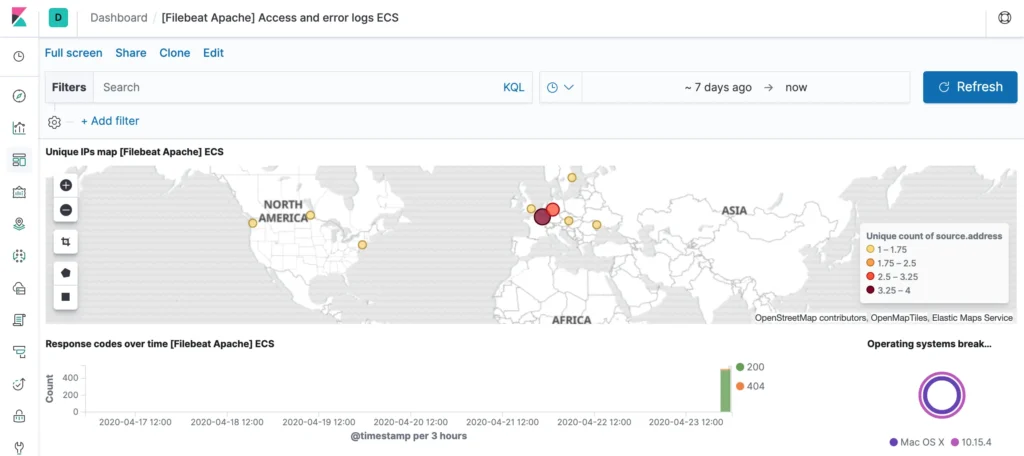

Das ganze Thema wird sofort auf ein ganz anderes Niveau gehoben, wenn Geld mit im Spiel ist. Früher waren das Firmen, die auf gut besuchten Internetseiten Werbebanner platzierten und dann pro 1000 Anzeigen einen kleinen Betrag bezahlt haben. Heutzutage sind Streamingdienste wie Spotify oder YouTube daran interessiert, exakt zu ermitteln, wie oft ein bestimmter Inhalt, beziehungsweise wie lange ein Titel angeschaut wurde. Denn in dem Moment, in dem Geld im Spiel ist, gibt es ein großes Interesse, mit kleinen oder großen Tricksereien sich ein wenig mehr Geld zu ergaunern, als einem eigentlich zustehen würde. Ebendarum sind Firmen wie Google und Co. stetig damit beschäftigt, herauszufinden, wie viele Nutzer die Inhalte wie lange konsumieren. Neben Trackingfunktionen in den Anwendungen nutzen diese Unternehmen auch ein komplexes Monitoring, das auf Originaldaten der Serverlogs und des Netzwerkverkehrs zugreifen kann. Hier kommen Tools wie der ELK-Stack oder Prometheus und Grafana ins Spiel.

Wenn wir als Beispiel einmal YouTube herausgreifen, hat dieser Dienst einige Hürden zu meistern. Viele nutzen YouTube als TV‑Ersatz, da sie aus einem enormen Fundus an Content die Dinge selbst heraussuchen können, die sie interessieren. Ein typisches Szenario ist das stundenlange automatische Abspielen von Ambientmusik. Wenn ausreichend viele Personen so etwas tun, ohne wirklich den Inhalten Aufmerksamkeit zu schenken, belastet das nur sinnlos die Serverinfrastruktur und verursacht für den Betreiber erhebliche Kosten. Auch diese automatische Autoplay-Funktion in der Vorschau ist noch keine wirkliche Interaktion und eher als Teaser gedacht.

Um die Nutzer in ständiger Aktion zu halten, gibt es aktuell zwei Strategien. Eine davon sind kurze Videos, die so lange in einer Endlosschleife laufen, bis man manuell zum nächsten übergeht. So kann man einerseits kurze Werbevideos untermischen, aber auch Nachrichten oder Meinungen platzieren. Natürlich muss das Usertracking bei einem Endlosdurchlauf eines monetarisierten Shorts die Wiederholungen herausnehmen. Das führt natürlich zu Korrekturen der Impressionen-Anzeige. Eine andere sehr exzessiv eingesetzte Strategie bei langen Videos ist das unverhältnismäßig langer Werbeunterbrechungen in relativ kurzen Abständen. Was die Nutzer dazu nötigt, diese Werbung jedes Mal aktiv wegzuklicken und somit Aufmerksamkeit abverlangt.

Nun gibt es Themen, bei denen Dienste wie YouTube, aber auch X oder Facebook Interesse daran haben, ihre Nutzer in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Das kann die Bildung von Meinungen zu politischen Themen sein oder einfach Kommerz. Jetzt könnte man meinen, es wäre eine gängige Strategie, die Sichtbarkeit unerwünschter Meinungen zu unterdrücken, indem man die Aufrufzahlen der Beiträge nach unten korrigiert. Das wäre allerdings nicht förderlich, den die Leute haben den Beitrag ja dann bereits gesehen. Daher ist eine andere Strategie viel zielführender. Im ersten Schritt würde der Kanal oder der Beitrag von der Monetarisierung ausgenommen, so erhält der Betreiber keine zusätzliche Vergütung. Im nächsten Schritt erhöht man die Zahl der Aufrufe, so das der Content Creator im Glauben ist ein breites Publikum zu erreichen, und weniger Maßnahmen unternimmt, mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Zusätzlich lassen sich die Aufrufe von Inhalten mit Methoden aus DevOps wie dem A/B Testing unter Verwendung von Feature Flags und Load Balancern nur die Personen auf die Beiträge leiten, die explizit danach suchen. So erweckt man keinen Verdacht, Zensur auszuüben, und die Sichtbarkeit ist signifikant reduziert. Natürlich tauchen unerwünschte Beiträge nur bei den Personen in den Empfehlungen auf, die Kanäle explizit abonniert haben.

In der Netflix-Produktion ‚Das Dilemma mit den sozialen Medien‘ wird zudem beklagt, dass sich Blasen bilden, in denen sich Personen mit bestimmten Interessen sammeln. Dies ist ein Effekt sogenannter Recommender-Systeme. Diese Empfehlungsgeber sind Algorithmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Diese funktionieren recht statisch über statistische Auswertungen. Vorhandene Inhalte werden in Kategorien klassifiziert und anschließend wird geschaut, welche Personengruppen mit welcher Gewichtung Interesse an einer bestimmten Kategorie haben. Entsprechend werden dann Inhalte im Verhältnis der Interessen aus dieser Kategorie ausgespielt. Die so erfassten Inhalte können natürlich problemlos mit zusätzlichen Labels wie „gut geeignet“ oder „ungeeignet“ markiert werden. Entsprechend der Meta-Markierungen können dann unerwünschte Inhalte in den Tiefen der Datenbasis verschüttet werden.

Damit diese ganzen Maßnahmen auch richtig greifen können, ist es wiederum notwendig, möglichst viele Informationen über die Nutzer zu sammeln. So schließt sich wiederum der Kreis zum Usertracking. Das Tracking ist mittlerweile so ausgefeilt, dass Browsereinstellungen, die regelmäßig Cookies löschen, oder das grundsätzliche Nutzen des Inkognito-Modus vollständig wirkungslos sind.

Die einzige Möglichkeit, sich aus der Abhängigkeit der großen Plattformanbieter zu befreien, ist die bewusste Entscheidung, dies möglichst nicht mehr mit Inhalten zu versorgen. Ein Schritt in diese Richtung wäre das Betreiben einer eigenen Homepage mit entsprechendem eigenen Monitoring für das Usertracking. Umfangreiche Inhalte wie Video und Audio können auf mehrere unbekannte Plattformen ausgelagert werden und in die Homepage embedded werden. Hier sollte man auch nicht alle Inhalte auf einer einzigen Plattform wie Odysee oder Rumble hochladen, sondern die Inhalte geschickt auf mehrere Plattformen verteilen, ohne diese dupliziert zu haben. Solche Maßnahmen binden die Besucher an die eigene Homepage und nicht an die entsprechenden Plattformbetreiber.

Wer etwas mehr finanzielle Freiheit hat, kann auch auf freie Software wie den PeerTube zurückgreifen und eine eigene Videoplattform hosten. Hier gibt es einiges an Möglichkeiten, die allerdings einen hohen Aufwand und einiges an technischem Know-how von den Betreibern abverlangen.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.