Der Umgang mit Massenspeichern wie Festplatten (HDD), Solid State Drive (SSD), USB, Speicherkarten oder Network Attached Storages (NAS) ist unter Linux gar nicht so schwer, wie viele glauben. Man muss es lediglich schaffen, alte Gewohnheiten, die man sich unter Windows angeeignet hat, wieder loszulassen. In diesem Kompaktkurs erfahren Sie alles Notwendige, um auf Linux Desktops und -Servern mögliche aufkommende Probleme zu meistern.

Bevor wir auch gleich in aller Tiefe in das Thema eintauchen, noch ein paar wichtige Fakten über die Hardware selbst. Hier gilt vor allem der Grundsatz: Wer billig kauft, kauft doppelt. Wobei das Problem nicht einmal das Gerät selbst ist, was man austauschen muss, sondern die möglicherweise verlorenen Daten und der Aufwand, alles wieder neu einzurichten. Diese Erfahrung habe ich vor allem bei SSDs und Speicherkarten gemacht, wo es durchaus einmal vorkommen kann, dass man einem Fake Produkt aufgesessen ist und der versprochene Speicherplatz nicht vorhanden ist, obwohl das Betriebssystem die volle Kapazität anzeigt. Wie man mit solchen Situationen umgeht, besprechen wir allerdings ein wenig später.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verwendung im Dauerbetrieb. Die meisten Speichermedien sind nicht dafür geeignet, 24 Stunden jeden Tag, 7 Tage die Woche eingeschaltet zu sein und verwendet zu werden. Festplatten und SSDs, die für Laptops gemacht worden sind, gehen bei einer Dauerbelastung zügig kaputt. Deswegen sollte man sich bei Dauerbetrieb, wie es bei NAS‑Systemen der Fall ist, explizit nach solchen speziellen Geräten umschauen. Die Firma Western Digital hat zum Beispiel verschiedene Produktlinien. Die Linie Red ist für Dauerbetrieb ausgelegt, wie es bei Servern und NAS der Fall ist. Wichtig ist, dass in der Regel die Datentransfergeschwindigkeit bei Speichermedien etwas geringer ist, wenn dafür die Lebensdauer erhöht wird. Aber keine Sorge, wir verlieren uns jetzt nicht in den ganzen Details, die man noch zum Thema Hardware sagen könnte, und wollen es dabei belassen, um zum nächsten Punkt zu gelangen.

Ein signifikanter Unterschied zwischen Linux und Windows ist das Dateisystem. Also der Mechanismus, wie das Betriebssystem den Zugriff auf die Informationen organisiert. Windows Nutzt als Dateisystem NTFS und USB Sticks oder Speicherkarten sind oft auch unter FAT formatiert. Der Unterschied ist, dass mit NTFS Dateien, die über 4 GB groß sind, gespeichert werden können. FAT wird der Stabilität eher von Geräteherstellern in Navigationssystemen oder Autoradios bevorzugt. Unter Linux sind vornehmlich die Dateisysteme ext3 oder ext4 anzutreffen. Natürlich gibt es noch viele Spezialformate, die wir aber an dieser Stelle nicht weiter besprechen wollen. Der große Unterschied zwischen Linux- und Windows Dateisystemen ist das Sicherheitskonzept. Während NTFS keinen Mechanismus hat, um das Erstellen, Öffnen oder Ausführen von Dateien und Verzeichnissen zu kontrollieren, ist dies für ext3 und ext4 ein grundlegendes Konzept.

Speicher, die in NTFS oder FAT formatiert sind, können problemlos an Linux Rechner angeschlossen werden und die Inhalte können gelesen werden. Um beim Schreiben von Daten auf Netzwerkspeicher, die wegen der Kompatibilität oft auf NTFS formatiert sind, keine Verluste zu riskieren, nutzt man das SAMBA Protokoll. Samba ist meist bereits Bestandteil vieler Linux Distributionen und kann in wenigen Augenblicken auch installiert werden. Es ist keine spezielle Konfiguration des Dienstes notwendig.

Nachdem wir nun gelernt haben, was ein Dateisystem ist und wozu diese notwendig sind, stellt sich nun die Frage, wie man einen externen Speicher unter Linux formatieren kann. Die beiden grafischen Programme Disks und Gparted sind hierzu ein gutes Gespann. Disks ist ein wenig universeller nutzbar und es lassen sich mit diesem Programm bootfähige USB Sticks erstellen, mit denen man anschließend Computer installieren kann. Gparted ist eher geeignet, bei Festplatten oder SSDs bestehende Partitionen zu erweitern oder kaputte Partitionen zu reparieren.

Bevor sie nun weiterlesen und sich gegebenenfalls daran machen, den ein oder anderen Tipp nachzustellen, ist es wichtig, dass ich an dieser Stelle einen Warnhinweis gebe. Bevor Sie irgendetwas mit Ihren Speichermedien ausprobieren, fertigen Sie zuallererst eine Datensicherung an, auf die Sie bei Unglücken zurückgreifen können. Zudem weise ich ausdrücklich darauf hin, sich nur an den Szenarien zu versuchen, die Sie verstehen und bei denen Sie wissen, was Sie tun. Für mögliche Datenverluste übernehme ich keine Haftung.

Bootfähige USB & Speicherkarten mit DISKS

Ein Szenario, das wir gelegentlich benötigen, ist die Erstellung von bootfähigen Datenträgern. Ganz gleich, ob es ein USB‑Stick für die Installation eines Windows‑ oder Linux‑Betriebssystems oder das Installieren des Betriebssystems auf einer SD‑Karte für die Verwendung auf einem RaspberryPI ist: Das Vorgehen ist identisch. Bevor wir starten, benötigen wir ein Installationsmedium, das wir als ISO in der Regel von der Homepage des Betriebssystemherstellers herunterladen können, und einen zugehörigen USB‑Stick.

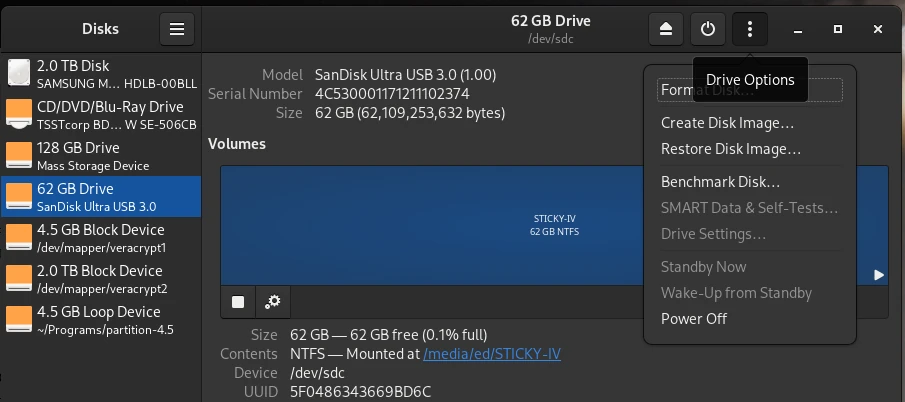

Als Nächstes öffnen wir das Programm Disks und wählen den USB Stick aus, auf den wir die ISO Datei installieren wollen. Danach klicken wir auf die drei Punkte im oberen Rahmen des Fensters und wählen aus dem erscheinenden Menü den Eintrag Restore Disk Image. In dem nun sich öffnenden Dialog wählen wir für das Eingabefeld Image to Restore unsere ISO Datei aus und klicken auf Start Restoring. Mehr ist nicht zu tun.

Partitionen und MTF mit Gparted reparieren

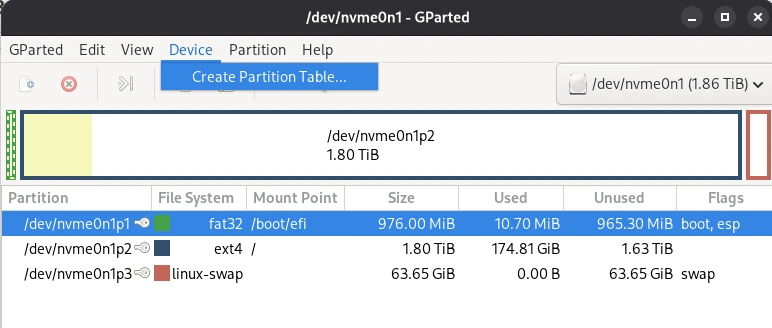

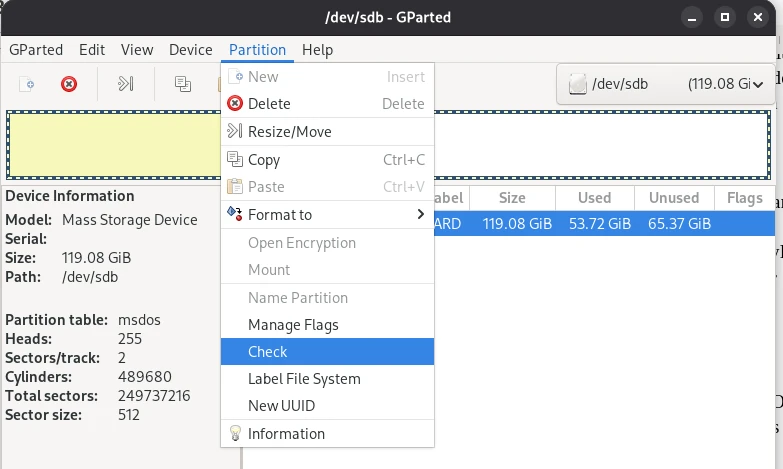

Ein anderes Szenario, mit dem man konfrontiert sein kann, ist das Daten auf einem Stick z. B. nicht lesbar sind. Wenn die Daten selbst nicht beschädigt sind, kann man Glück haben und mit GParted das Problem lösen. In einigen Fällen kann es sein, (A) dass die Partitionstabelle beschädigt ist und das Betriebssystem einfach nicht weiß, wo der Startpunkt ist. Eine andere Möglichkeit ist, (B) dass die sogenannte Master File Table (MFT) beschädigt ist. In der MTF ist der Vermerk, in welcher Speicherzelle eine Datei gefunden wird. Beide Probleme lassen sich mit GParted schnell wieder in Ordnung bringen.

Natürlich ist es nicht möglich, in einem allgemeinen Artikel auf die vielen komplexen Aspekte der Datenrettung einzugehen.

Nachdem wir nun wissen, dass eine Festplatte aus Partitionen besteht und diese Partitionen ein Dateisystem enthalten. Können wir jetzt sagen, dass alle Informationen zu einer Partition mit dem darauf formatierten Dateisystem in der Partitionstabelle gespeichert sind. Um alle Dateien und Verzeichnisse innerhalb einer Partition zu finden, bedient sich das Betriebssystem eines Index, in dem es nachschauen kann, die sogenannten Master File Table (MFT). Dieser Zusammenhang führt uns bereits zum nächsten Punkt, dem sicheren Löschen von Speichermedien.

Datenschredder – sicheres Löschen

Wenn wir Daten auf einem Speichermedium löschen, wird lediglich der Eintrag, wo die Datei zu finden ist aus der MFT entfernt. Die Datei ist also weiterhin vorhanden und kann von speziellen Programmen immer noch gefunden und ausgelesen werden. Das sichere Löschen von Dateien gelingt nur, wenn wir den freien Speicherplatz mehrfach überschreiben. Da wir nie wissen können, wo eine Datei physisch auf einem Speichermedium geschrieben wurde, müssen wir nach dem löschen den gesamten freien Speicherplatz mehrfach überschreiben. Spezialisten raten zu drei Schreibvorgängen, bei denen jeweils unterschiedliche Muster geschrieben werden, um selbst Speziallaboren eine Wiederherstellung unmöglich zu machen. Ein Programm unter Linux, mit dem man zusätzlich noch ‚Datenmüll‘ zusammenkehrt und löscht, ist BleachBit.

Das sichere Überschreiben von gelöschten Dateien ist je nach Größe des Speichermediums eine etwas länger andauernde Aktion, weswegen man dies nur sporadisch macht. Ganz sicher sollte man alte Speichermedien aber rückstandsfrei löschen, wenn diese ‚aussortiert‘ werden und dann entweder entsorgt oder an andere weitergegeben werden.

Ganze Festplatten 1:1 spiegeln – CloneZilla

Ein weiteres Szenario, mit dem wir konfrontiert werden können, ist die Notwendigkeit, eine Kopie der Festplatte anzufertigen. Das ist dann relevant, wenn für den aktuellen Computer die bestehende Festplatte bzw. SSD gegen eine neue mit höherer Speicherkapazität ausgetauscht werden soll. Windowsnutzer nutzen hier oft die Gelegenheit, ihr System neu zu installieren, um in Übung zu bleiben. Wer bereits länger mit Linux arbeitet, weiß es zu schätzen, dass Linux-Systeme sehr stabil laufen und die Notwendigkeit einer Neuinstallation nur sporadisch besteht. Daher bietet es sich an die Daten der aktuellen Festplatte bitweise auf die neue Platte zu kopieren. Das gilt natürlich auch für SSDs beziehungsweise von HDD zu SSD und umgekehrt. Dieses Vorhaben gelingt uns mit dem freien Werkzeug CloneZilla. Dazu erstellen wir einen bootfähigen USB mit CloneZilla und starten den Rechner im Livesystem von CloneZilla. Danach schließen wir die neue Platte mit einem SATA / USB Adapter an den Rechner an und starten die Datenübertragung. Bevor wir nach Fertigstellung unseren Computer aufschrauben und die Platten tauschen, ändern wir im BIOS die boot Reihenfolge und schauen, ob unser Vorhaben überhaupt geglückt ist. Nur wenn sich der Rechner über die neue Platte problemlos starten lässt, machen wir uns an den physischen Austausch. Diese kleine Anleitung beschreibt das prinzipielle Vorgehen und ich habe bewusst auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet, da sich die Oberfläche und Bedienung von neueren Clonezilla-Versionen unterscheiden kann.

SWAP – die Auslagerungsdatei unter Linux

An dieser Stelle verlassen wir auch nun die grafische Benutzeroberfläche und wenden uns der Kommandozeile zu. Wir kümmern uns um eine sehr spezielle Partition, die manchmal erweitert werden muss. Es geht um die SWAP File. Die SWAP File ist das, was bei Windows Auslagerungsdatei heißt. Das heißt, hier schreibt das Betriebssystem Daten hin, die nicht mehr in den RAM passen, und kann bei Bedarf diese Daten schneller wieder in den RAM einlesen. Indessen kann es vorkommen, dass diese Auslagerungsdatei zu klein ist und erweitert werden muss. Aber auch das ist kein Hexenwerk, wie wir gleich sehen werden.

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Wir haben an dieser Stelle bereits einiges über den Umgang mit Speichermedien unter Linux besprochen. Im zweiten Teil dieser Artikelserie vertiefen wir die Möglichkeiten von Kommandozeilenprogrammen und schauen zum Beispiel, wie NAS-Speicher permanent in das System gemountet werden können. Aber auch Strategien, um defekte Speicher zu identifizieren, werden Thema des nächsten Teils werden. Insofern hoffe ich, euer Interesse geweckt zu haben, und würde mich über ein reichliches Teilen der Artikel von diesem Block freuen.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.