Archiv der Kategorie: Unkategorisiert

Featureitis

Man muss nicht gleich Softwareentwickler sein, um ein gutes Anwendungsprogramm erkennen zu können. Doch aus eigener Erfahrung ist es mir oft passiert, dass Programme, die zu Beginn vielversprechend und innovativ waren, ab einer ‚gewissen‘ Nutzerzahl zu unhandlichen Boliden mutiert sind. Da ich diese Beobachtung nun schon einige Jahrzehnte regelmäßig aufs Neue mache, habe ich mich gefragt, woran das wohl liegen kann.

Das Phänomen, dass Softwareprogramme oder Lösungen im Allgemeinen mit Details überladen werden, hat Brooks in seinem Klassiker ‚The Mythical Man-Month‘ als Featuritis bezeichnet. Wenn man überlegt, dass die Erstausgabe des Buches im Jahr 1975 erschienen ist, kann man wohl von einem lange bekannten Problem sprechen. Das wohl bekannteste Beispiel für Featuritis ist das Betriebssystem Windows von Microsoft. Natürlich gibt es noch unzählige andere Beispiele für Verschlimmbesserungen.

Windowsnutzer, die bereits Windows XP kannten und dann mit dem tollen Nachfolger Vista konfrontiert wurden, um dann mit Windows 7 wieder besänftigt zu werden, um mit 8 und 8.1 beinahe einen Herzinfarkt erlitten zu haben, sich zu Beginn von Windows 10 wieder beruhigen. Jedenfalls für kurze Zeit, bis der Updatezwang für schnelle Ernüchterung sorgte. Von Windows 11 ganz zu schweigen. Zu Windows hieß es einmal, jede zweite Version ist Schrott, die sollte man überspringen. Nun ja, das stimmt seit Windows 7 schon lange nicht mehr. Für mich war Windows 10 dann der ausschlaggebende Punkt, vollständig auf Microsoft zu verzichten, und ich habe mir wie viele andere auch ein neues Betriebssystem zugelegt. Einige sind zu Apple gewechselt, und wer sich die teure Hardware nicht leisten kann oder will, hat wie ich auf ein Linuxsystem gesetzt. Hier zeigt sich, wie Uneinsichtigkeit schnell zum Verlust signifikante Marktanteile führt. Da Microsoft aus diesen Entwicklungen keine Konsequenzen zieht, scheint dem Unternehmen dieser Umstand weniger wichtig zu sein. Andere Unternehmen wiederum kann so etwas schnell an den Rand der Existenz bringen, und darüber hinaus.

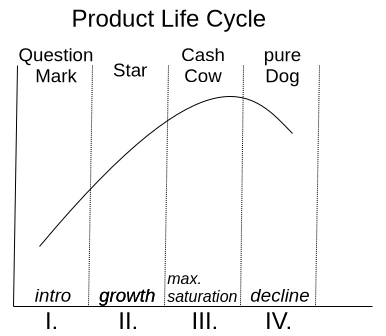

Eine Motivation, immer mehr Funktionen in eine bestehende Anwendung zu bringen, ist der sogenannte Produktlebenszyklus, der durch die BCG Matrix in Abbildung 1 dargestellt wird.

Mit der Einführung ist noch nicht sicher, ob das Produkt vom Markt akzeptiert wird. Wenn es die Nutzer annehmen, steigt es schnell zum Star auf und erreicht seine maximale Marktposition als Cash Cow. Sobald die Sättigung überschritten wurde, degradiert es zum Ladenhüter. Soweit, so gut. Leider herrscht im Management überwiegend die Idee, dass, wenn kein Wachstum zum vorherigen Quartal mehr erzeugt wird, die Sättigung bereits überschritten wurde. So kommt es zu der sinnbefreiten Annahme, den Nutzern müsste jedes Jahr eine aktualisierte Version des Produktes aufgedrängt werden. Die Motivation zu kaufen gelingt natürlich nur, wenn eine dickgefüllte Featureliste an Neuerungen auf die Verpackung gedruckt werden kann.

Da sinnvoll konzipierte Funktionen sich aber nicht wie am Fließband aus dem Ärmel schütteln lassen, kommt auch jedes Mal gleich ein Redesign der grafischen Benutzeroberfläche als Gratis-Schmankerl mit dazu. Schließlich hat man dann das Gefühl, man habe etwas völlig Neues, weil man erst wieder eine Eingewöhnung braucht, um die neue Platzierung alt bekannter Funktionen zu entdecken. Es ist ja nicht so, dass das Redesign in der Benutzung Wege verkürzen würde und die Produktivität erhöht. Die Zusammenstellung der Eingabemasken und Schaltflächen erscheint jedes Mal willkürlich zusammengewürfelt.

Aber keine Sorge, ich will nicht zum Updateboykott aufrufen, sondern einmal darüber sprechen, wie man es besser machen kann. Denn eines sei gewiss: Dank künstlicher Intelligenz wird sich der Markt für Softwareprodukte in wenigen Jahren massiv verändern. Ich erwarte nicht, dass komplexe und spezialisierte Anwendungsprogramme in absehbarer Zeit durch KI-Algorithmen produziert werden. Allerdings erwarte ich, dass in diesen Anwendungsprogrammen genügend KI generierte schlechte Codesequenzen, die der Entwickler nicht versteht, in die Codebasis eingebracht werden, was zu unstabilen Anwendungen führen wird. Diese Überlegung ist für mich ein Grund, wieder über saubere, handgemachte, leitungsfähige und verlässliche Software nachzudenken, denn ich bin mir sicher, dass dafür immer ein Markt bestehen bleiben wird.

Ich möchte einfach keinen Internetbrowser, der zu einer Kommunikationszentrale mutiert ist und neben dem eigentlichen Anzeigen von Internetseiten noch Chat, E-Mail, Kryptobezahlmethoden und was weiß ich noch alles enthält. Ich möchte, dass mein Browser schnell startet, wenn ich irgendetwas klicke, dann schnell reagiert und die Inhalte der Internetseiten korrekt und schnell darstellt. Sollte ich einmal den Wunsch haben, etwas anderes mit meinem Browser zu tun, wäre es nett, wenn ich dies aktiv durch ein Plug-in aktivieren kann.

Nun gibt es zu dieser gerade beschriebenen Problemstellung oft die Argumentation, dass man ja mit den vielen Funktionen einen breiten Nutzerkreis erreichen möchte. Gerade wenn eine Anwendung zu Beginn alle möglichen Optionen auch aktiv eingeschaltet hat, holt das schnell den unkundigen Benutzer ab, der dann nicht erst begreifen muss, wie sein Programm überhaupt funktioniert. Ich kann diese Überlegung durchaus nachvollziehen. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn ein Hersteller sich ausschließlich auf unkundige Anwender konzentriert. Es gibt aber einen Mittelweg, der alle Nutzergruppen gleichmäßig berücksichtigt. Diese Lösung ist auch nicht neu und sehr gut bekannt, die sogenannten Produktlinien.

In der Vergangenheit haben Hersteller immer Zielgruppen wie Privatpersonen, Unternehmen und Experten definiert. Diesen Nutzergruppen wurden dann oft Produktbezeichnungen wie Home, Enterprise und Ultimate zugeordnet. Das führte dazu, dass jeder die Ultimate Version wollte. Das Phänomen nennt sich Fear Of Missing Out (FOMO), also etwas zu verpassen. Deswegen sind die Bezeichnungen der Produktgruppen und deren zugeordneten Funktionen psychologisch ungeschickt gewählt. Wie kann man das also besser machen?

Ein Experte konzentriert sich bei seiner Arbeit auf spezielle Basisfunktionen, mit denen er seine Aufgaben schnell und ohne Ablenkung erledigen möchte. Das impliziert für mich Begriffe wie Essentials, Pure oder Core als Produktline.

Wenn das Produkt dann noch im Unternehmen von mehreren Personen verwendet werden soll, benötigt dies oft zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel ein externes Benutzermanagement, wie LDAP oder IAM. Diese spezialisierte Produktlinie assoziiert Begriffe wie Enterprise (verbrannt), Company, Business und so weiter.

Das zugemüllte Endergebnis, das eigentlich für NOOPS gedacht ist und alle möglichen Sachen bereits über die Installation aktiviert hat. Wenn den Leuten die Zeit, bis die Anwendung gestartet ist und sie reagiert, egal ist, dann nur zu. Immer in die Vollen. Rein, was rein geht! Hier eignen sich Bezeichnungen wie Ultimate, Full und Maximized Extended als Bezeichnung der Produktlinie. Wichtig ist nur, dass die Profis erkennen, dass es sich um die zugemüllte Variante handelt.

Wer nun geschickt mit diesen Produktlinien spielt und möglichst alle Funktionen über sogenannte Module bereitstellt, die nachinstallierbar sind, ermöglicht eine hohe Flexibilität auch im Expertenmodus, denen durchaus die eine oder andere Zusatzfunktion genehm ist.

Installiert man auf das Modulsystem zuvor noch ein Tracking, um festzustellen, wie professionelle Anwender ihre Version upgraden, dann hat man schon eine gute Idee, was in die neue Version von Essentials hinzugefügt werden könnte. Bei dem Tracking sollte man sich aber nicht auf die Downloads als Entscheidungskriterium stützen. Ich selbst probiere oft Dinge aus und lösche Erweiterungen auch schneller, als der Installationsprozess gedauert hat, wenn ich der Meinung bin, dass diese nutzlos sind.

Ich möchte zu der gerade beschriebenen Problematik ein kleines Beispiel geben, das aus dem DevOps Bereich stammt. Zum einen gibt es das bekannte GitLab, das ursprünglich einmal ein reines Code Repository-Hosting-Projekt gewesen ist. Darauf deutet auch der Name, bis heute. Eine Anwendung, die auf einem Server bereits 8 GB RAM in der Basis-Installation benötigt, um ein Git Repository für andere Entwickler erreichbar zu machen, ist für mich unbrauchbar, denn diese Software wurde über die Zeit zur EierlegendenWollmilchSau. Langsam, unflexibel und mit allem Kram zugemüllt, der über Speziallösungen besser umgesetzt wurde.

GitLab gegenüber steht eine andere Lösung namens SCM-Manager, die weniger bekannt ist und sich ausschließlich auf das Bereitstellen der Code Repositories konzentriert. Ich selbst nutze und empfehle den SCM-Manager, weil er mit der Basis-Installation extrem kompakt ist. Aber dennoch gibt es eine gigantische Funktionsvielfalt, die man über Plug-ins nachrüsten kann.

Für mich sind Lösungen, die eine All In One Solution bereitstellen wollen, eher suspekt. Das ist für mich immer gleich dem Motto: alles und nichts. Es gibt keine EierlegendeWollMilchSau oder wie man in Österreich zu sagen pflegt, keinen Wunderwuzzi!

Wenn ich Programme für meinen Arbeitsprozess auswähle, orientiere ich mich ausschließlich an deren Kernfunktionalität. Sind die Grundeigenschaften, die das Marketing verspricht, wirklich vorhanden und möglichst intuitiv nutzbar? Gibt es eine aussagekräftige Dokumentation, die über ein bloßes ‚Hallo Welt‘ hinausgeht? Konzentriert man sich darauf, die Kernfunktionen stets zu optimieren, und berücksichtigt neue innovative Konzepte? Das sind Fragen, die für mich relevant sind.

Gerade im kommerziellen Umfeld werden oft Programme eingesetzt, die nicht halten, was das Marketing verspricht. Man wählt nicht aus, was man tatsächlich für die Erledigung der Aufgaben benötigt, sondern Anwendungen, deren Beschreibung mit sogenannten Buzzwords vollgestopft ist. Deswegen glaube ich, dass Unternehmen, die sich wieder auf die Kernkompetenzen fokussieren und dazu hoch spezialisierte Anwendungen nutzen, die Gewinner von morgen sind.