Schlagwort-Archiv: Linux

Frühjahrsputz für Docker

Wer sich für diesen, eigentlich etwas spezialisierten Artikel interessiert, dem muss man nicht mehr erklären, was Docker ist und wofür das Virtualisierungswerkzeug eingesetzt wird. Daher richtet sich dieser Artikel vornehmlich an Systemadministratoren, DevOps und Cloud-Entwickler. Für alle, die bisher nicht ganz so fit mit der Technologie sind, empfehle ich unseren Docker Kurs: From Zero to Hero.

In einem Szenario, in dem wir regelmäßig neue Docker Images erstellen und verschiedene Container instanzieren, wird unsere Festplatte ordentlich gefordert. Images können je nach Komplexität durchaus problemlos einige hundert Megabyte bis Gigabyte erreichen. Damit das Erstellen neuer Images auch nicht gefühlt, wie ein Download einer drei Minuten langen MP3 mit einem 56k Modem dauert, nutzt Docker einen Build-Cache. Ist im Dockerfile wiederum ein Fehler, kann dieser Build-Cache recht lästig werden. Daher ist es eine gute Idee, den Build-Cache durchaus regelmäßig zu entleeren. Aber auch alte Containerinstanzen, die nicht mehr in Verwendung sind können zu komischen Fehlern führen. Wie hält man seine Dockerumgebung also stubenrein?

Sicher kommt man mit mit docker rm <container-nane> und docker rmi <image-id> schon recht weit. In Buildumgebungen wie Jenkins oder Serverclustern kann diese Strategie allerdings zu einer zeitintensiven und mühsamen Beschäftigung werden. Doch verschaffen wir uns zuerst einmal einen Überblick über die Gesamtsituation. Hier hilft uns der Befehl docker system df weiter.

root:/home# docker system df

TYPE TOTAL ACTIVE SIZE RECLAIMABLE

Images 15 9 5.07GB 2.626GB (51%)

Containers 9 7 11.05MB 5.683MB (51%)

Local Volumes 226 7 6.258GB 6.129GB (97%)

Build Cache 0 0 0B 0BBevor ich gleich in die Details eintauche, noch ein wichtiger Hinweis. Die vorgestellten Befehle sind sehr effizient und löschen unwiderruflich die entsprechenden Bereiche. Daher wendet diese Befehle erst auf einer Übungsumgebung an, bevor ihr damit Produktivsysteme außer Gefecht setzt. Zudem hat es sich für mich bewährt, auch die Befehle zur Instanzierung von Containern in deiner Textdatei unter Versionsverwaltung zu stellen.

Der naheliegendste Schritt bei einem Docker System Cleanup ist das Löschen der nichtbenutzten Container. Im Konkreten bedeute das, dass durch den Löschbefehl alle Instanzen der Docker Container, die nicht laufen (also nicht aktiv sind), unwiederbringlich gelöscht werden. Will man auf einem Jenkins Buildnode vor einem Deployment Tabula Rasa durchführen, kann man zuvor alle auf der Maschine laufenden Container mit einem Befehl beenden.

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Der Parameter -f unterdrückt die Nachfrage, ob man diese Aktion wirklich durchführen möchte. Also die ideale Option für automatisierte Skripte. Durch das Löschen der Container erhalten wir vergleichsweise wenig Festplattenplatz zurück. Die Hauptlast findet sich bei den heruntergeladenen Images. Diese lassen sich ebenfalls mit nur einem Befehl entfernen. Damit Images allerdings gelöscht werden können, muss vorher sichergestellt sein, dass diese nicht durch Container (auch inaktive) in Verwendung sind. Das Entfernen ungenutzter Container hat noch einen ganz anderen praktischen Vorteil. Denn beispielsweise durch Container blockierte Ports werden so wieder freigegeben. Schließlich lässt sich ein Port einer Hostumgebung nur exakt einmal an einen Container binden. Das kann stellenweise schnell zu Fehlermeldungen führen. Also erweitern wir unser Skript um den Eintrag, alle nicht durch Container benutzten Docker Images ebenfalls zu löschen.

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Eine weitere Konsequenz unserer Bemühungen umfasst die Docker Layers. Hier sollte man aus Performancegründen, besonders in CI Umgebungen Abstand nehmen. Docker Volumes hingegen sind hier weniger problematisch. Beim Entfernen der Volumes, werden nur die Referenzen in Docker entfernt. Die in die Container verlinkten Ordner und Dateien bleiben von der Löschung unberührt. Der Parameter -a löscht alle Docker Volumes.

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Ein weiterer Bereich, der von unseren Aufräumarbeiten betroffen ist, ist der Build-Cache. Besonders wenn man gerade ein wenig mit dem Erstellen neuer Dockerfiles experimentiert, kann es durchaus sehr nützlich sein, den Cache hin und wieder manuell zu löschen. Diese Maßnahme verhindert, dass sich falsch erstellte Layer in den Builds erhalten und es später im instanziierten Container zu ungewöhnlichen Fehlern kommt. Der entsprechende Befehl lautet:

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Ganz radikal ist die Möglichkeit, alle nicht genutzten Ressourcen wieder freizugeben. Hierfür gibt es ebenfalls ein explizites Kommando für die Shell.

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Wir können die gerade vorgestellten Befehle natürlich auch für CI Buildumgebungen wie Jenkins oder GitLab CI nutzen. Allerdings kann es sein, dass dies nicht unbedingt zum gewünschten Ziel führt. Ein bewährter Ansatz für Continuous Integration / Continuous Deployment ist das Aufsetzen einer eigenen Docker-Registry, wohin man selbst erstellte Images deployen kann. Diese Vorgehensweise, ist ein gutes Backup & Chaching System für die genutzten Docker Images. Einmal korrekt erstellte Images lassen sich so bequem über das lokale Netzwerk auf die verschiedenen Serverinstanzen deployen, ohne dass diese ständig lokal neu erstellt werden müssen. Daraus ergibt sich als bewährter Ansatz ein eigens für Docker Images / Container optimierter Buildnode, um die erstellten Images vor der Verwendung optimal zu testen. Auch auf Cloudinstanzen wie Azure und der AWS sollte man auf eine gute Performanz und ressourcenschonendes Arbeiten Wert legen. Schnell können die anfallenden Kosten explodieren und ein stabiles Projekt in massive Schieflage bringen.

In diesem Artikel konnten wir sehen, dass tiefe Kenntnisse der eingesetzten Werkzeuge einige Möglichkeiten zur Kostenersparnis erlauben. Gerade das Motto „Wir machen, weil wir es können“, ist im kommerzeillen Umfeld weniger hilfreich und kann schnell zur teuren Resourcenverschwendung ausarten.

Privatsphäre

Immer wieder begegne ich Aussagen wie, „Ich nutze Apple wegen des Datenschutzes.“ oder „Unter Linux gibt es keine Viren.“ und so weiter und so fort. Im richtigen Leben schmunzle ich dann in mich hinein und verkneife mir eine Antwort. Diese Menschen sind meist Jünger einer bestimmten Marke, die sie abgöttisch anbeten und sogar mit ihrem Leben verteidigen würden. Daher spare ich meine Energie für sinnvolleres auf, wie zum Beispiel diesen Artikel hier zu verfassen.

Mein Bestreben, ist, möglichst wenig technische Details beziehungsweise auch wenig Fachsprache zu verwenden, damit auch die Menschen ohne entsprechenden Hintergrund Zugang zu diesem Thema finden. Sicher mag der ein oder andere Skeptiker nach Beweisen meiner Aussagen rufen, die meine Behauptungen zu belegen. Diesen Personen sei gesagt, dass es für die einzelnen Aussagen genügend Stichworte gibt, mit denen man sich selbst auf die Suche machen kann, und entsprechend genügend Primärquellen findet, die abseits von KI und Wikipedia existieren.

Wenn man darüber sinniert, was Freiheit eigentlich bedeutet, stößt man oft auf Aussagen wie: „Freiheit ist, das zu tun, worauf man Lust hat, ohne dabei die Freiheit anderer Menschen zu beeinträchtigen.“ Diese Definition beinhaltet auch, die Tatsache, dass vertrauliche Aussagen auch vertraulich bleiben. Hier gibt es allerdings schon Bestrebungen, lange vor der Verfügbarkeit von elektronischen Geräten zur Kommunikation. Nicht umsonst gibt es eine jahrtausendealte Kunst namens Kryptografie, mit der Nachrichten, die auf unsicheren Wegen übermittelt werden, für Uneingeweihte unverständlich bleiben. Dass die Begehrlichkeiten, die Gedanken anderer Menschen zu erfahren, sehr alt sind, besagt auch der Spruch, dass die beiden ältesten Gewerbe der Menschheit die käufliche Liebe und die Spionage sind. Daher kann man sich die Frage stellen: Wieso sollte dies nun im Zeitalter der Kommunikation anders sein?

Besonders unbedachte Zeitgenossen begegnen dem Thema mit der Einstellung, sie hätten ohnehin nichts zu verbergen, wozu sollten sie dann auf die eigene Privatsphäre bedacht sein? Ich persönlich gehöre zu der Gruppe Menschen, die diese Einstellung für sehr gefährlich halten, da sie machthungrigen Gruppierungen Tür und Tor für den Missbrauch öffnet. Jeder Mensch hat Bereiche in seinem Leben, die er nicht in die Öffentlichkeit gezerrt bekommen möchte. Hier kann es sich um spezielle sexuelle Vorlieben handeln, Untreue dem Partner gegenüber oder eine Vorliebe für das Glücksspiel, also Dinge, die eine perfekte Fassade von moralischer Integrität schnell bröckeln lässt.

In der DDR glaubten viele Menschen, das sie selbst zu unbedeutend waren, als dass der berüchtigte Inlandsgeheimdienst STASI an ihnen Interesse haben könnte. Wie sehr sie mit ihrer Einschätzung danebenlagen, zeigte die Öffnung der STASI‑Unterlagen nach der deutschen Wiedervereinigung. In diesem Zusammenhang möchte ich nur auf die gültige Gesetzeslage in der EU hinweisen, die Errungenschaften wie Hatespeech, Chatkontrolle und Vorratsdatenspeicherung vorweisen kann. Auch die Privatwirtschaft hat genügend Gründe, mehr über jeden einzelnen Menschen zu erfahren. Denn so lässt sich dieser optimal manipulieren und zum Kauf von Dienstleistungen und Produkten animieren. Eine Zielstellung von Unternehmen ist, den optimalen Preis ihrer Angebote ermitteln zu können, also den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Das erreicht man durch Methoden der Psychologie. Oder glauben Sie wirklich, dass Produkte wie ein Telefon, mit dem man fotografieren kann, wirklich den Preis wert sind, der dafür verlangt wird? Wir sehen also: Es gibt genügend Gründe, wieso personenbezogene Daten durchaus einen hohen Wert haben können. Betrachten wir uns daher einmal die vielen technologischen Halbwahrheiten an, die in der breiten Öffentlichkeit so kursieren. Viele dieser Halbwahrheiten habe ich auch bei Technologieprofis vernommen, die selbst viele Dinge nicht hinterfragt haben.

Bevor ich aber in die Details einsteige, möchte ich noch eine essenzielle Aussage voranstellen. Es gibt keine sichere und private Kommunikation, wenn elektronische Geräte involviert sind. Wer ein absolut vertrauliches Gespräch führen möchte, geht bei starkem Wind auf ein freies Feld, mit einem Sichtradius von mindestens 100 Metern und verdeckt beim Sprechen seinen Mund. Natürlich ist mir klar, dass auch dort Mikrofone versteckt sein könnten. Diese Aussage ist eher demonstrativ und zeigt, wie schwer es ist, eine vertrauliche Umgebung zu schaffen.

Beginnen wir mit der beliebten Marke Apple. Viele der Apple-Nutzer glauben, ihre Geräte wären besonders sicher. Das stimmt nur so weit, dass durchaus Fremde, die versuchen, sich unautorisierten Zugriff auf die Geräte zu verschaffen, große Hürden überwinden müssen. Dafür sind viele Mechanismen in den Betriebssystemen enthalten, die es erlauben, zum Beispiel auf den Telefonen Anwendungen und Inhalte zu blockieren.

Das Unternehmen Microsoft, steht dem in nichts nach und geht noch einige Schritte weiter. Seitdem das Internet für die breite Masse verfügbar ist, rätselt man darüber, welche Telemetriedaten der Nutzer Windows an den Mutterkonzern sendet. Windows 11 treibt alles noch viel mehr auf die Spitze und speichert jeden Tastenanschlag und macht alle paar Sekunden einen Screenshot vom Bildschirm. Angeblich werden diese Daten nur lokal auf dem Computer gespeichert. Das kann man natürlich gern glauben, und selbst wenn es so wäre, handelt es sich hier um eine enorme Sicherheitslücke. Denn jeder Hacker, der einen Windows 11 Rechner kompromittiert, kann dann diese Daten auch auslesen und hat Zugriff auf Onlinebanking und alle möglichen Accounts.

Zudem verweigert Windows 11 seinen Dienst bei angeblich veralteten Prozessoren. Dass Windows schon immer sehr ressourcenhungrig war, ist keine Neuheit. Der Grund der Restriktion auf alte CPUs hat aber einen anderen Grund. CPUs der neuen Generation haben ein sogenanntes Sicherheitsfeature, mit dem sich der Computer eindeutig identifizieren und über das Internet deaktivieren lässt. Das Stichwort, um das es hier geht, lautet Pluton Security Processor mit dem Trusted Platform Module (TPM 2.0).

Wie sehr die Begehrlichkeiten von Microsoft sind, alle möglichen Informationen über die eigenen User abzugreifen, zeigen auch die Änderungen der AGB um das Jahr 2022. Diese bekamen einen neuen Abschnitt, der Microsoft die Erlaubnis erteilt, alle durch ihre Produkte erlangten Daten zum Trainieren von künstlicher Intelligenz verwenden zu dürfen. Zudem behält man sich das Recht vor, bei erkannter Hatespeech den Nutzer von allen Microsoft Produkten auszuschließen.

Aber keine Sorge, nicht nur Microsoft hat solche Disclaimers in den eigenen AGB. Auch Social Media Platformen wie Meta, besser bekannt unter den Produkten Facebook und WhatsApp, oder die Kommunikationsplattform Zoom agieren so. Die Liste solcher Anwendungen ist natürlich weitaus länger. Es ist jeder Einzelne dazu eingeladen, sich vorzustellen, welche Möglichkeiten die bereits beschriebenen Dinge eröffnen.

Ich habe ja bereits Apple als problematisch im Bereich Sicherheit und Privatsphäre erwähnt. Aber auch Android, das Betriebssystem von Google für SMART‑Fernseher und Telefone, gibt enormen Raum für Kritik. Nicht ganz ohne Grund kann man aus den Telefonen die Akkus nicht mehr entfernen. Denn Android verhält sich genauso wie Windows und sendet alle möglichen Telemetriedaten an den Mutterkonzern. Hierzu kommt noch der 2025 bekannt gewordene Skandal des Herstellers Samsung. Dieser hat ein israelisches, verstecktes Programm namens AppCloud auf seinen Geräten, von dem sich nur erahnen lässt, welchen Zweck es erfüllt. Vielleicht hilft auch die Erinnerung, als im Jahr 2023 bei vielen Palästinensern und anderen von Israel erklärten Feinden die Pager explodiert sind. In der Securityszene ist es kein Geheimnis, dass Israel im Bereich Cybersecurity und Cyberattacken an einsamer Spitze steht.

Ein anderes Thema bei Telefonen ist die Verwendung sogenannter Messenger. Neben den bekannten wie WhatsApp und Telegram gibt es auch ein paar Nischenlösungen wie Signal und Session. Alle diese Anwendungen sprechen von einer Ende zu Ende Verschlüsselung für sichere Kommunikation. Es ist schon richtig, dass Hacker hier so ihre Schwierigkeiten haben, um an die Informationen zu kommen, wenn sie nur den Netzwerkverkehr mitschneiden. Was aber nach erfolgreicher Übertragung und der Entschlüsselung auf dem Zielgerät dann mit der Nachricht passiert, steht auf einem anderen Blatt. Wie sonst sollten sich die Meta AGB mit den bereits enthaltenen Passagen erklären lassen?

Wenn man alle die bereits erwähnten Tatsachen zusammen nimmt, muss man sich nicht wundern, wieso viele Geräte wie Apple, Windows und Android erzwungene Updates etabliert haben. Natürlich dient nicht alles der totalen Kontrolle. Auch das Thema Resilienz, welches Geräte vorzeitig altern lässt, um diese durch Neue zu ersetzen, ist ein Grund.

Nun gibt es natürlich auch genügend Angebote, die ihren Nutzern enorme Sicherheit versprechen. An erster Stelle sei das freie Open Source Betriebsystem Linux erwähnt. Es gibt viele verschiedene Linux-Derivate und nicht alle behandeln das Thema Security und Privatsphäre mit der gleichen Priorität. Die von der Firma Canonical veröffentlichte Distribution Ubuntu, erhält regelmäßig Kritik. So war um das Jahr 2013 das Unity Desktop voll mit Werbung, was viel Ablehnung erfahren hat. Auch dass es unter Linux keine Viren gäbe, ist ein Mythos. Sie gibt es durchaus und der Virenscanner unter Linux heißt ClamAV, nur ist deren Verbreitung aufgrund der geringen Privatinstallationen im Vergleich zu Windows weniger verbreitet. Außerdem gelten bisher Linuxnutzer als ein wenig nerdig und klicken nicht so schnell auf verdächtige Links. Wer aber dann unter Linux all die tollen Anwendungen wie Skype, Dropbox, KI Agenten und so weiter installiert hat, hat gegenüber der Big Tech Industrie keine verbesserte Sicherheit.

Ähnlich verhält es sich auch mit sogenannten „degoggeled“ Smartphones. Auch hier ist ein Problem, die verfügbare Hardware, die sehr reguliert ist. Aber auch die Alltagstauglichkeit zeigt oft Grenzen auf. Diese Grenzen finden sich bereits im familiären Umfeld und bei Freunden, die sich kaum von WhatsApp und Co. abbringen lassen. Aber auch Onlinebanking kann hier einem erhebliche Schwierigkeiten bereiten, denn Banken bieten ihre Apps aus Sicherheitsgründen nur über den verifizierten Google Play Store an.

Wir sehen, das Thema ist sehr umfangreich und ich habe nicht einmal alle Punkte aufgezählt, noch bin ich sehr in die Tiefe gegangen. Ich hoffe, ich konnte dennoch ein wenig Sensibilisierung erreichen, dass zumindest das Smartphone nicht überall mitgenommen und auch mehr Zeit ohne die ganzen technischen Geräte wieder in der Wirklichkeit mit anderen Menschen verbracht wird.

Erntezeit

Python-Programme über PIP unter Linux installieren

Vor sehr vielen Jahren hat die nach der britischen Komikertruppe benannte Skriptsprache Python unter Linux das altehrwürdige Perl abgelöst. Das heißt, jede Linux Distribution enthält einen Python-Interpreter von Hause aus. Eigentlich eine recht praktische Sache. Eigentlich! Wenn da nicht das leidige Thema mit der Sicherheit wäre. Aber fangen wir einmal der Reihe nach an, denn dieser kleine Artikel ist für Leute gedacht, die unter Linux in Python geschriebene Software zum Laufen bringen möchten, aber selbst weder Python kennen noch irgendetwas mit Programmieren am Hut haben. Daher ein paar kleine Hintergrundinformationen, um zu verstehen, worum es überhaupt geht.

Alle aktuellen Linux Varianten, die von der Distribution Debian abgeleitet sind, also Ubuntu, Mint und so weiter, werfen einen kryptischen Fehler, wenn man versucht, ein Pythonprogramm zu installieren. Da man vermeiden möchte, dass wichtige Systembibliotheken, die in Python geschrieben wurden, durch die Installation zusätzlicher Programme überschrieben werden und dadurch ein Fehlverhalten im Betriebssystem hervorrufen, wurde ein Schutz eingebaut, der das verhindert. Leider steckt auch hier wie so oft der Teufel im Detail.

ed@P14s:~$ python3 -m pip install ansible

error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed

╰─> To install Python packages system-wide, try apt install

python3-xyz, where xyz is the package you are trying to

install.

If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,

create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.

Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make

sure you have python3-full installed.

If you wish to install a non-Debian packaged Python application,

it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a

virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.

See /usr/share/doc/python3.13/README.venv for more information.Als Lösung soll nun eine virtuelle Umgebung eingerichtet werden. Debian 12 und auch das gerade im August 2025 frisch erschienene Debian 13 nutzen Python in der Version 3. Python2 und Python 3 sind zueinander nicht kompatibel. Das heißt, in Python2 geschriebene Programme laufen nicht ohne Weiteres in Python 3.

Wenn man nun unter Python irgendein Programm installieren möchte, erledigt dies der sogenannte Paketmanager. Die meisten Programmiersprachen haben einen solchen Mechanismus. Der Paketmanager für Python heißt PIP. Hier kommen schon die ersten Komplikationen ins Spiel. Es gibt pip, pip3 und pipx. Solche Namensinkonsistenzen findet man auch beim Python Interpreter selbst. Version 2 startet man auf der Konsole mit python und Version 3 mit python3. Da sich dieser Artikel auf Debian 12 / Debian 13 und seine Derivate bezieht, wissen wir, dass zumindest mal Python 3 am Start ist. Um die tatsächliche Python Version zu erfahren, kann man auf der Shell auch python3 -V eingeben, was bei mir die Version 3.13.5 zutage fördert. Versucht man indies python oder python2 kommt eine Fehlermeldung, dass der Befehl nicht gefunden werden konnte.

Schauen wir uns zuerst einmal an, was überhaupt pip, pip3 und pipx bedeuten soll. PIP selbst heißt nichts anderes als Package Installer for Python [1]. Bis Python 2 galt PIP und ab Version 3 haben wir entsprechend auch PIP3. Ganz speziell ist PIPX [2] welches für isolierte Umgebungen gedacht ist, also genau das, was wir benötigen. Daher geht es im nächsten Schritt darum, PIPX zu installieren. Das erreichen wir recht leicht über den Linux-Paketmanager: sudo apt install pipx. Um festzustellen, welche PIP Variante bereits auf dem System installiert ist, benötigen wir folgenden Befehl: python3 -m pipx --version, der in meinem Fall 1.7.1 ausgibt. Das heißt, ich habe auf meinem System als Ausgangsbasis das originale Python3 und dazu PIPX installiert.

Mit der gerade beschriebenen Voraussetzung kann ich nun unter PIPX alle möglichen Python Module installieren. Der Grundbefehl lautet pipx install <module>. Um ein nachvollziehbares Beispiel zu schaffen, wollen wir jetzt im nächsten Schritt Ansible installieren. Auf die Verwendung von pip und pip3 sollte verzichtet werden, da diese zum einen erst installiert werden müssen und zum anderen zu dem eingangs krypischen Fehler führen.

Ansible [3] ist ein Programm, das in Python geschrieben wurde und ab der Version 2.5 auf Python 3 migriert wurde. Nur sehr knapp ein paar Worte zu dem, was Ansible selbst für ein Programm ist. Ansible gehört in die Klasse der Konfigurationsmanagementprogramme und erlaubt es völlig automatisiert mit einem Skript Systeme zu provisionieren. Eine Provisionierung kann zum Beispiel als virtuelle Maschine erfolgen und umfasst das Festlegen der Hardware-Ressourcen (RAM, HDD CPU Kerne, etc.), Installieren des Betriebssystems, das Einrichten des Benutzers und das Installieren und Konfigurieren weiterer Programme.

Als Erstes müssen wir Ansible mit pipx install ansible installieren. Wenn die Installation beendet ist, können wir den Erfolg mit pipx list überprüfen, was bei mir zu folgender Ausgabe führt:

ed@local:~$ pipx list

venvs are in /home/ed/.local/share/pipx/venvs

apps are exposed on your $PATH at /home/ed/.local/bin

manual pages are exposed at /home/ed/.local/share/man

package ansible 12.1.0, installed using Python 3.13.5

- ansible-communityDie Installation ist aber hier noch nicht beendet, denn der Aufruf ansible –version wird mit einer Fehlermeldung quittiert. Das Problem, welches sich hier ergibt, hat etwas mit der Ansible Edition zu tun. Wie wir bereits in der Ausgabe von pipx list sehen können, haben wir die Community Edition installiert. Weswegen der Befehl ansible-community --version lautet, der bei mir aktuell die Version 12.2.0 zutage fördert.

Wer lieber in der Konsole ansible anstatt ansible-community eingeben möchte, kann das über eien alias erreichen. Das Setzen des Alias ist hier nicht ganz so trivial, da dem Alias Parameter übergeben werden müssen. Wie das gelingt, ist aber Thema eines anderen Artikels.

Gelegentlich kommt es aber auch vor, dass Pythonprogramme über PIPX nicht installiert werden können. Ein Beispiel hierfür ist streamdeck-ui [4]. Die Hardware StreamDeck von Elgato konnte lange Zeit unter Linux mit dem in Python implementierten stremdeck-ui genutzt werden. Mittlerweile gibt es noch eine Alternative namens Boatswain, die nicht in Python geschrieben wurde, auf die man besser ausweichen sollte. Denn leider führt die Installation von streamdeck-ui zu einem Fehler, der aus der Abhängigkeit zur Bibliothek ‘pillow’ herrührt. Versucht man nun, das Installationsscript aus dem Git Repository von streamdeck-ui zu nutzen, findet man einen Verweis auf die Installation von pip3, über das streamdeck-ui bezogen werden kann. Kommt man dann an den Punkt, um den Befehl pip3 install --user streamdeck_ui auszuführen, erhält man die Fehlermeldung, externally-managed-environment die ich zu Anfang des Artikels bereits beschrieben habe. Da wir bereits PIPX nutzen, ist es nicht zielführend, eine weitere virtuelle Umgebung für Python Programme zu erstellen, da diese auch nur wieder zu dem Fehler mit der Bibliothek pillow führen wird.

Da ich selbst kein Python-Programmierer bin, aber durchaus einige Erfahrungen mit komplexen Abhängigkeiten in großen Java Projekten habe und das Programm streamdeck-ui eigentlich besser als Boatwain empfunden hatte, habe ich mich ein wenig im GitHub Repository umgeschaut. Zuerst fällt auf, dass die letzte Aktivität im Frühjahr 2023 stattgefunden hat und eine Reaktivierung eher unwahrscheinlich ist. Schauen wir uns dennoch einmal die Fehlermeldung genauer an, um eine Idee zu bekommen, wie man bei Installationen anderer Programme das Problem eingrenzen kann.

Fatal error from pip prevented installation. Full pip output in file:

/home/ed/.local/state/pipx/log/cmd_pip_errors.log

pip seemed to fail to build package:

'pillow'Wenn man nun einen Blick in die zugehörige Logfile wirft, erfährt man, dass die Abhängigkeit von pillow kleiner als Version 7 und größer als Version 6.1 definiert ist, was zur Verwendung von der Version 6.2.2 führt. Schaut man nun einmal nach, was pillow eigentlich macht, erfährt man, dass dies eine Bibliothek für Python 2 war, mit der Grafiken gerendert werden konnten. Die in streamdeck-ui verwendete Version ist ein Fork von pillow für Python 3 und Ende 2025 bereits in der Version 12 verfügbar. Möglicherweise könnte das Problem dadurch behoben werden, indem eine aktuelle Version von pillow zum Einsatz kommt. Damit das gelingt, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Anpassungen am Code von streamdeck-ui vorzunehmen, da vermutlich seit der Version 6.2.2 einige Inkompatibilitäten der genutzten Funktionen vorhanden sind.

Mit dieser Analyse sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, streamdeck-ui unter pip3 zum Laufen zu bekommen, in dasselbe Ergebnis führt wie mit PIPX. Wer nun auf die Idee kommt, unbedingt auf Python 2 zu downzugraden, um alte Programme zum Laufen zu bekommen, der sollte dies besser in einer gesonderten, isolierten Umgebung, zum Beispiel mit Docker versuchen. Python 2 hat seit vielen Jahren keinen Support durch Updates und Security Patches, weswegen eine parallele Installation zu Python 3 auf dem eigenen Betriebssystem keine gute Idee ist.

Wir sehen also, dass die anfangs beschriebene Fehlermeldung gar nicht so kryptisch ist, wenn man indes gleich auf PIPX setzt. Bekommt man sein Programm dann immer noch nicht installiert, hilft ein Blick auf die Fehlermeldung, der uns meist darüber aufklärt, dass wir ein veraltetes und nicht mehr gepflegtes Programm verwenden wollen.

Resources

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Plattenspieler II

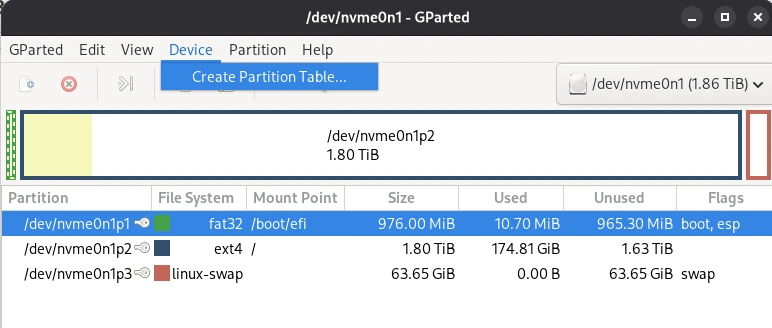

Nachdem wir im ersten Teil dieses Workshops eher allgemein Fragestellungen wie Dateisysteme und Partitionen besprochen haben, wenden wir uns im zweiten und letzten Teil der Artikelserie verschiedenen Diagnosetechniken zu. Unser Hauptarbeitsgerät hierfür wird die Bash sein, da die folgenden Werkzeuge alle kommandzeilenbasiert sind.

Auch für diesen Teil gilt, größte Sorgfalt walten zu lassen. Die hier beschriebenen Praktiken können bei unsachgemäßer Anwendung zu Datenverlusten führen. Für etwaige Schäden übernehme ich keine Haftung.

Beginnen wir auch gleich mit der Möglichkeit, herauszufinden, wie viel Speicher wir noch auf unserer Festplatte freihaben. Wer gelegentlich auf Servern sein Unwesen treibt, kommt um den Befehl df nicht umher. Schließlich hat der SSH Client kein grafisches Interface und man muss sich auf der Shell zurechtfinden.

Mit df -hT lassen sich alle Speicher, physisch und virtuell, in menschenlesbarer Form anzeigen.

ed@local:~$ df -hT

Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on

udev devtmpfs 32G 0 32G 0% /dev

tmpfs tmpfs 6.3G 2.8M 6.3G 1% /run

/dev/nvme0n1p2 ext4 1.8T 122G 1.6T 8% /

tmpfs tmpfs 32G 8.0K 32G 1% /dev/shm

efivarfs efivarfs 196K 133K 59K 70% /sys/firmware/efi/efivars

tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock

tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service

tmpfs tmpfs 32G 20M 32G 1% /tmp

/dev/nvme0n1p1 vfat 975M 8.8M 966M 1% /boot/efi

tmpfs tmpfs 6.3G 224K 6.3G 1% /run/user/1000Wie wir in der Ausgabe sehen können, ist der Mountpunkt / ein ext4 Dateisystem, mit einer nvme SSD die eine Kapazität von 1,8 TB hat, von der circa 1,2 TB noch frei sind. Würden noch andere Speichermedien wie externe Festplatten oder USB vorhanden sein, wären sie ebenfalls Bestandteil der Liste. Sicher gehört etwas Übung dazu, den Blick für die relevanten Details zu schärfen. Im nächsten Schritt wollen wir uns ein wenig in der Diagnose üben.

lsblk

Falls die Ausgabe von df zu unübersichtlich ist, kann auch auf das Werkzeug lsblk zurückgegriffen werden, das für Anfänger eine etwas verständlichere Auflistung bereitstellt.

ed@local:~$ sudo lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

loop0 7:0 0 4K 1 loop /snap/bare/5

loop1 7:1 0 73.9M 1 loop /snap/core22/2139

loop2 7:2 0 516.2M 1 loop /snap/gnome-42-2204/226

loop3 7:3 0 91.7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535

loop4 7:4 0 10.8M 1 loop /snap/snap-store/1270

loop5 7:5 0 50.9M 1 loop /snap/snapd/25577

loop6 7:6 0 73.9M 1 loop /snap/core22/2133

loop7 7:7 0 50.8M 1 loop /snap/snapd/25202

loop8 7:8 0 4.2G 0 loop

└─veracrypt1 254:0 0 4.2G 0 dm /media/veracrypt1

sda 8:0 1 119.1G 0 disk

└─sda1 8:1 1 119.1G 0 part

sr0 11:0 1 1024M 0 rom

nvme0n1 259:0 0 1.9T 0 disk

├─nvme0n1p1 259:1 0 976M 0 part /boot/efi

├─nvme0n1p2 259:2 0 1.8T 0 part /

└─nvme0n1p3 259:3 0 63.7G 0 part [SWAP]S.M.A.R.T

Um gleich vor der Benutzung unseren neu erstandenen Speicher auf Herz und Nieren zu prüfen, bedienen wir uns der sogenannten S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) Tools. Das kann man zum einen mit dem im ersten Teil dieses Artikels vorgestellten Programm Disks tun, oder mit ausführlicheren Informationen über die Bash. Mit df -hT haben wir die SSD /dev/nvme0 bereits identifiziert, sodass wir smartctl aufrufen können.

ed@local:~$ sudo smartctl --all /dev/nvme0

smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.12.48+deb13-amd64] (local build)

Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===

Model Number: SAMSUNG MZVL22T0HDLB-00BLL

Serial Number: S75ZNE0W602153

Firmware Version: 6L2QGXD7

PCI Vendor/Subsystem ID: 0x144d

IEEE OUI Identifier: 0x002538

Total NVM Capacity: 2,048,408,248,320 [2.04 TB]

Unallocated NVM Capacity: 0

Controller ID: 6

NVMe Version: 1.3

Number of Namespaces: 1

Namespace 1 Size/Capacity: 2,048,408,248,320 [2.04 TB]

Namespace 1 Utilization: 248,372,908,032 [248 GB]

Namespace 1 Formatted LBA Size: 512

Namespace 1 IEEE EUI-64: 002538 b63101bf9d

Local Time is: Sat Oct 25 08:07:32 2025 CST

Firmware Updates (0x16): 3 Slots, no Reset required

Optional Admin Commands (0x0017): Security Format Frmw_DL Self_Test

Optional NVM Commands (0x0057): Comp Wr_Unc DS_Mngmt Sav/Sel_Feat Timestmp

Log Page Attributes (0x0e): Cmd_Eff_Lg Ext_Get_Lg Telmtry_Lg

Maximum Data Transfer Size: 128 Pages

Warning Comp. Temp. Threshold: 83 Celsius

Critical Comp. Temp. Threshold: 85 Celsius

Supported Power States

St Op Max Active Idle RL RT WL WT Ent_Lat Ex_Lat

0 + 8.41W - - 0 0 0 0 0 0

1 + 8.41W - - 1 1 1 1 0 200

2 + 8.41W - - 2 2 2 2 0 200

3 - 0.0500W - - 3 3 3 3 2000 1200

4 - 0.0050W - - 4 4 4 4 500 9500

Supported LBA Sizes (NSID 0x1)

Id Fmt Data Metadt Rel_Perf

0 + 512 0 0

=== START OF SMART DATA SECTION ===

SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)

Critical Warning: 0x00

Temperature: 37 Celsius

Available Spare: 100%

Available Spare Threshold: 10%

Percentage Used: 0%

Data Units Read: 43,047,167 [22.0 TB]

Data Units Written: 25,888,438 [13.2 TB]

Host Read Commands: 314,004,907

Host Write Commands: 229,795,952

Controller Busy Time: 2,168

Power Cycles: 1,331

Power On Hours: 663

Unsafe Shutdowns: 116

Media and Data Integrity Errors: 0

Error Information Log Entries: 0

Warning Comp. Temperature Time: 0

Critical Comp. Temperature Time: 0

Temperature Sensor 1: 37 Celsius

Temperature Sensor 2: 37 Celsius

Error Information (NVMe Log 0x01, 16 of 64 entries)

No Errors Logged

Self-test Log (NVMe Log 0x06)

Self-test status: No self-test in progress

No Self-tests Logged

Eine sehr praktische Informationsquelle, besonders wenn man beabsichtigt, eine gebrauchte Platte zu verbauen. Glücklicherweise zeigt meine System SSD nach knapp zwei Jahren Nutzung keine Auffälligkeiten.

fdisk

Der Klassiker unter den Festplattenprogrammen ist fdisk, das auch unter Windows Systemen verfügbar ist. Mit fdisk können nicht nur Platten formatiert werden, sondern auch einige Informationen herausgekitzelt werden. Hierfür gibt es die Parameter -l für list und -x mit mehr Details. Das Programm fdisk ist recht komplex und zum Formatieren von Datenträgern empfehle ich eher die im ersten Teil dieses Artikels vorgestellten grafischen Varianten Disks und Gparted. Mit dem grafischen Interface ist die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen, weitaus geringer als in der Shell.

ed@local:~$ sudo fdisk -l

Disk /dev/nvme0n1: 1.86 TiB, 2048408248320 bytes, 4000797360 sectors

Disk model: SAMSUNG MZVL22T0HDLB-00BLL

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: gpt

Disk identifier: 347D3F20-0228-436D-9864-22A5D36039D9

Device Start End Sectors Size Type

/dev/nvme0n1p1 2048 2000895 1998848 976M EFI System

/dev/nvme0n1p2 2000896 3867305983 3865305088 1.8T Linux filesystem

/dev/nvme0n1p3 3867305984 4000796671 133490688 63.7G Linux swap

Disk /dev/sda: 119.08 GiB, 127865454592 bytes, 249737216 sectors

Disk model: Storage Device

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0xa82a04bd

Device Boot Start End Sectors Size Id Type

/dev/sda1 2048 249737215 249735168 119.1G 83 Linux

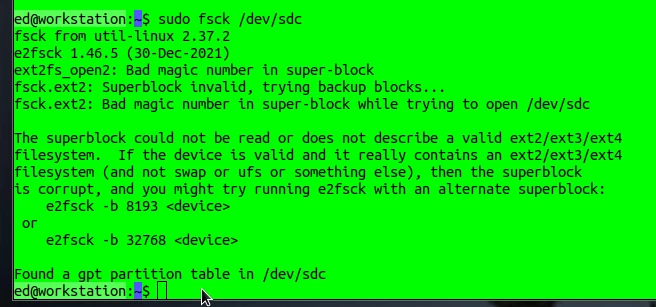

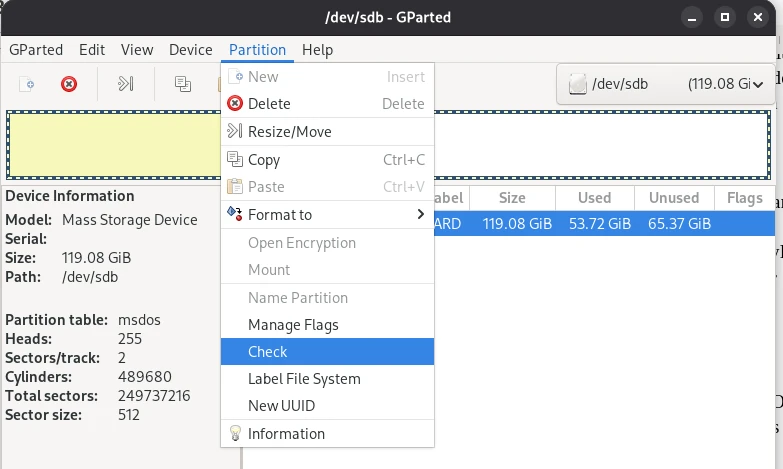

Basisreparatur mit Konsistenzcheck: fsck

Sollten wider Erwarten Probleme auftauchen, besteht mit dem Werkzeug fsck (File System Consistency Check) die Möglichkeit, das Dateisystem zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren. Dazu muss man allerdings die entsprechende Partition angeben.

sudo fsck /dev/sdc

Wie man in dem Screenshot sehen kann, hatte ich vor einiger Zeit eine Partition mit einem defekten Superblock, sodass ein Zugriff auf die Daten nicht mehr möglich war. Grund für den Fehler war eine kaputte Speicherzelle in der SSD. Mit etwas Mühe ließ sich dann auf die Daten zugreifen und ich konnte diese auf einen anderen Speicher kopieren. Das klappt nicht immer. Weshalb ich als kleinen Ratschlag mitgeben möchte, vor solchen Rettungsaktionen immer gut vorbereitet zu sein. Das heißt, auch ein entsprechend großes, funktionierendes Ziellaufwerk bereit zu haben, um bei Erfolg sofort eine Sicherungskopie anfertigen zu können. Viele der hier vorgestellten Operationen verändern die Daten auf dem Speicher und es ist nicht sicher, ob ein erneuter Zugriff gelingen wird.

Linux Sysadmin Witz

Linux Sys-Admins empfehlen Anfängern gern das Löschen der französischen Sprachdateien, die man ja nicht braucht, um Platz zu sparen. Dazu soll man den Befehl sudo rm -fr / in der Konsole eintippen und ENTER drücken. Das sollte man auf keinen Fall tun, denn der Befehl löscht die gesamte Festplatte. Es gilt als das Gefährlichste, was man in Linux tun kann. Mit rm initiert man das Löschen, die Parameter -f und -r stehen für force und rekursiv, und der unscheinbare / verweist auf das Hauptverzeichnis.

Fake Check

Bisweilen kommt es vor, dass man Speicher erstanden hat, die eine hohe Kapazität anzeigen, diese Kapazitäten aber nicht im Ansatz vorhanden sind. Es handelt sich um sogenannte Fake Geräte. Das Problem dieser Fake Geräte ist, dass die Daten, die auf das Gerät geschrieben werden, für die keine Kapazität mehr vorhanden ist, im Nirwana landen. Leider erhält man keine Fehlermeldung und bemerkt das Problem oft erst, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf die Daten zugreifen möchte.

Ein sehr unschöner Weg, wie man an FAKE‑Geräte kommt, ist ein Hack in Amazon. Damit der Versand zuverlässig und schnell vonstattengeht, bietet Amazon für seine Händler die Option an, die Waren im eigenen Logistikcenter zu deponieren. Händler, die diese Option nutzen, werden auch bevorzugt auf der Amazon Seite angezeigt. Das Problem ist nun, dass gleiche Produkte alle in die selbe Kiste kommen, was durchaus auch Sinn ergibt. Diesen Umstand nutzen Kriminelle schamlos aus und senden an Amazon ihre FAKE-Produkte. Im Nachhinein kann man dann nicht mehr zuordnen, wer der ursprüngliche Lieferant war.

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Network Attached Storage (NAS)

Ein weiteres Szenario für den Umgang mit Massenspeichern unter Linux sind sogenannte NAS‑Festplatten, die über ein Netzwerkkabel an den Router angeschlossen werden und dann allen Geräten wie Fernsehern etc. zur Verfügung stehen. Damit der Zugriff auf die Dateien nur für berechtigte Nutzer freigegeben wird, kann man ein Passwort festlegen. Günstige Lösungen für den Heimgebrauch gibt es zum Beispiel von Western Digital mit der Produktserie MyCloud. Nun wäre es eine sehr praktische Sache, wenn man die eigene NAS automatisch beim Bootvorgang auf seinem Linuxsystem anmeldet, sodass sie ohne weitere Anmeldung sofort benutzbar ist. Dazu muss man die URL des NAS z. B. aus der Gebrauchsanweisung oder über einen Netzwerkscan ermitteln. Hat man jetzt alle notwendigen Informationen wie URL / IP, Anmeldenamen und Passwort, kann man mit einem Eintrag in der Datei /etc/fstab das NAS registrieren. Die Datei fstab haben wir bereits im Abschnitt über die SWAP Datei kennengelernt.

Zuerst installieren wir für einen problemlosen Zugriff auf die für NAS Systeme üblichen Dateisysteme NFS Unterstützung für Linux.

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Im nächsten Schritt müssen wir eine Datei anlegen, die den automatischen Login ermöglicht. Diese Datei nennen wir nas-login und speichern sie unter /etc/nas-login. Der Inhalt dieser Datei sind unsere Login Informationen.

user=accountname password=s3cr3t

Abschließend editieren wir die Datei fstab und fügen als letzte Zeile folgende Information hinzu:

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Das Beispiel ist für eine Western Digital MyCloud Platte, die über die URL //wdmycloud.local/account erreichbar ist. Account ist an den entsprechenden Benutzer anzupassen. Der Mountpoint unter Linux lautet /media/nas. In den meisten Fällen muss man dieses Verzeichnis vorher mit sudo mkdir /media/nas erstellen. In den Credentials tragen wir die Datei mit unseren Anmeldeinformationen /etc/nas-login ein. Nach einem Reboot wird der Nasspeicher im Dateibrowser angezeigt und kann verwendet werden. Je nach Netzwerkgeschwindigkeit kann das den Bootvorgang um ein paar Sekunden verlängern. Noch länger dauert es, wenn der Rechner nicht mit dem heimischen Netzwerk verbunden ist und das NAS nicht verfügbar ist. Man kann sich mit einem Raspberry Pi auch sein eigenes NAS bauen, das kann aber Stoff für einen zukünftigen Artikel sein.

Anschließend möchte ich noch ein paar Worte zum Service von Western Digital verlieren. Ich hatte bereits 2 Tauschgeräte, die jedes Mal problemlos durch WD ersetzt worden sind. Natürlich habe ich dem Service im Vorfeld meine Analysen per Screenshot übermittelt, wodurch unsachgemäßer Gebrauch durch mich ausgeschlossen werden konnte.

Die in diesem Artikel vorgestellten Techniken haben mir dabei sehr geholfen, weswegen ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, diesen Text zu verfassen. Damit will ich es auch belassen und hoffe, euch leisten die hier zusammengetragenen Informationen ebenso hilfreiche Dienste wie mir.

Plattenspieler

Der Umgang mit Massenspeichern wie Festplatten (HDD), Solid State Drive (SSD), USB, Speicherkarten oder Network Attached Storages (NAS) ist unter Linux gar nicht so schwer, wie viele glauben. Man muss es lediglich schaffen, alte Gewohnheiten, die man sich unter Windows angeeignet hat, wieder loszulassen. In diesem Kompaktkurs erfahren Sie alles Notwendige, um auf Linux Desktops und -Servern mögliche aufkommende Probleme zu meistern.

Bevor wir auch gleich in aller Tiefe in das Thema eintauchen, noch ein paar wichtige Fakten über die Hardware selbst. Hier gilt vor allem der Grundsatz: Wer billig kauft, kauft doppelt. Wobei das Problem nicht einmal das Gerät selbst ist, was man austauschen muss, sondern die möglicherweise verlorenen Daten und der Aufwand, alles wieder neu einzurichten. Diese Erfahrung habe ich vor allem bei SSDs und Speicherkarten gemacht, wo es durchaus einmal vorkommen kann, dass man einem Fake Produkt aufgesessen ist und der versprochene Speicherplatz nicht vorhanden ist, obwohl das Betriebssystem die volle Kapazität anzeigt. Wie man mit solchen Situationen umgeht, besprechen wir allerdings ein wenig später.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verwendung im Dauerbetrieb. Die meisten Speichermedien sind nicht dafür geeignet, 24 Stunden jeden Tag, 7 Tage die Woche eingeschaltet zu sein und verwendet zu werden. Festplatten und SSDs, die für Laptops gemacht worden sind, gehen bei einer Dauerbelastung zügig kaputt. Deswegen sollte man sich bei Dauerbetrieb, wie es bei NAS‑Systemen der Fall ist, explizit nach solchen speziellen Geräten umschauen. Die Firma Western Digital hat zum Beispiel verschiedene Produktlinien. Die Linie Red ist für Dauerbetrieb ausgelegt, wie es bei Servern und NAS der Fall ist. Wichtig ist, dass in der Regel die Datentransfergeschwindigkeit bei Speichermedien etwas geringer ist, wenn dafür die Lebensdauer erhöht wird. Aber keine Sorge, wir verlieren uns jetzt nicht in den ganzen Details, die man noch zum Thema Hardware sagen könnte, und wollen es dabei belassen, um zum nächsten Punkt zu gelangen.

Ein signifikanter Unterschied zwischen Linux und Windows ist das Dateisystem. Also der Mechanismus, wie das Betriebssystem den Zugriff auf die Informationen organisiert. Windows Nutzt als Dateisystem NTFS und USB Sticks oder Speicherkarten sind oft auch unter FAT formatiert. Der Unterschied ist, dass mit NTFS Dateien, die über 4 GB groß sind, gespeichert werden können. FAT wird der Stabilität eher von Geräteherstellern in Navigationssystemen oder Autoradios bevorzugt. Unter Linux sind vornehmlich die Dateisysteme ext3 oder ext4 anzutreffen. Natürlich gibt es noch viele Spezialformate, die wir aber an dieser Stelle nicht weiter besprechen wollen. Der große Unterschied zwischen Linux- und Windows Dateisystemen ist das Sicherheitskonzept. Während NTFS keinen Mechanismus hat, um das Erstellen, Öffnen oder Ausführen von Dateien und Verzeichnissen zu kontrollieren, ist dies für ext3 und ext4 ein grundlegendes Konzept.

Speicher, die in NTFS oder FAT formatiert sind, können problemlos an Linux Rechner angeschlossen werden und die Inhalte können gelesen werden. Um beim Schreiben von Daten auf Netzwerkspeicher, die wegen der Kompatibilität oft auf NTFS formatiert sind, keine Verluste zu riskieren, nutzt man das SAMBA Protokoll. Samba ist meist bereits Bestandteil vieler Linux Distributionen und kann in wenigen Augenblicken auch installiert werden. Es ist keine spezielle Konfiguration des Dienstes notwendig.

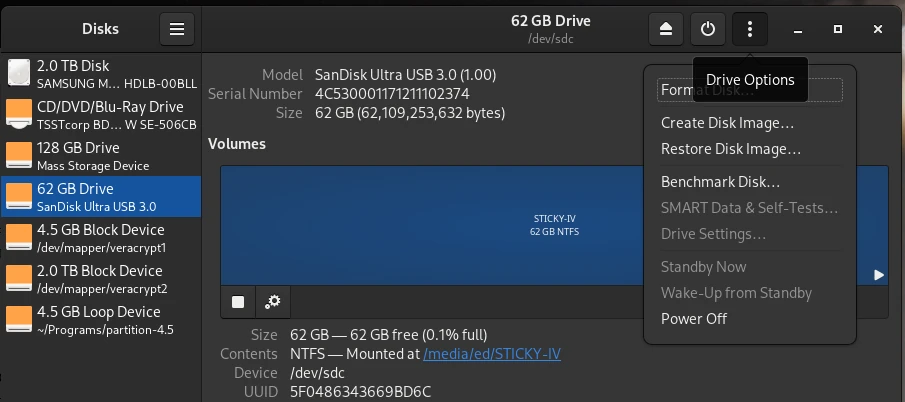

Nachdem wir nun gelernt haben, was ein Dateisystem ist und wozu diese notwendig sind, stellt sich nun die Frage, wie man einen externen Speicher unter Linux formatieren kann. Die beiden grafischen Programme Disks und Gparted sind hierzu ein gutes Gespann. Disks ist ein wenig universeller nutzbar und es lassen sich mit diesem Programm bootfähige USB Sticks erstellen, mit denen man anschließend Computer installieren kann. Gparted ist eher geeignet, bei Festplatten oder SSDs bestehende Partitionen zu erweitern oder kaputte Partitionen zu reparieren.

Bevor sie nun weiterlesen und sich gegebenenfalls daran machen, den ein oder anderen Tipp nachzustellen, ist es wichtig, dass ich an dieser Stelle einen Warnhinweis gebe. Bevor Sie irgendetwas mit Ihren Speichermedien ausprobieren, fertigen Sie zuallererst eine Datensicherung an, auf die Sie bei Unglücken zurückgreifen können. Zudem weise ich ausdrücklich darauf hin, sich nur an den Szenarien zu versuchen, die Sie verstehen und bei denen Sie wissen, was Sie tun. Für mögliche Datenverluste übernehme ich keine Haftung.

Bootfähige USB & Speicherkarten mit DISKS

Ein Szenario, das wir gelegentlich benötigen, ist die Erstellung von bootfähigen Datenträgern. Ganz gleich, ob es ein USB‑Stick für die Installation eines Windows‑ oder Linux‑Betriebssystems oder das Installieren des Betriebssystems auf einer SD‑Karte für die Verwendung auf einem RaspberryPI ist: Das Vorgehen ist identisch. Bevor wir starten, benötigen wir ein Installationsmedium, das wir als ISO in der Regel von der Homepage des Betriebssystemherstellers herunterladen können, und einen zugehörigen USB‑Stick.

Als Nächstes öffnen wir das Programm Disks und wählen den USB Stick aus, auf den wir die ISO Datei installieren wollen. Danach klicken wir auf die drei Punkte im oberen Rahmen des Fensters und wählen aus dem erscheinenden Menü den Eintrag Restore Disk Image. In dem nun sich öffnenden Dialog wählen wir für das Eingabefeld Image to Restore unsere ISO Datei aus und klicken auf Start Restoring. Mehr ist nicht zu tun.

Partitionen und MTF mit Gparted reparieren

Ein anderes Szenario, mit dem man konfrontiert sein kann, ist das Daten auf einem Stick z. B. nicht lesbar sind. Wenn die Daten selbst nicht beschädigt sind, kann man Glück haben und mit GParted das Problem lösen. In einigen Fällen kann es sein, (A) dass die Partitionstabelle beschädigt ist und das Betriebssystem einfach nicht weiß, wo der Startpunkt ist. Eine andere Möglichkeit ist, (B) dass die sogenannte Master File Table (MFT) beschädigt ist. In der MTF ist der Vermerk, in welcher Speicherzelle eine Datei gefunden wird. Beide Probleme lassen sich mit GParted schnell wieder in Ordnung bringen.

Natürlich ist es nicht möglich, in einem allgemeinen Artikel auf die vielen komplexen Aspekte der Datenrettung einzugehen.

Nachdem wir nun wissen, dass eine Festplatte aus Partitionen besteht und diese Partitionen ein Dateisystem enthalten. Können wir jetzt sagen, dass alle Informationen zu einer Partition mit dem darauf formatierten Dateisystem in der Partitionstabelle gespeichert sind. Um alle Dateien und Verzeichnisse innerhalb einer Partition zu finden, bedient sich das Betriebssystem eines Index, in dem es nachschauen kann, die sogenannten Master File Table (MFT). Dieser Zusammenhang führt uns bereits zum nächsten Punkt, dem sicheren Löschen von Speichermedien.

Datenschredder – sicheres Löschen

Wenn wir Daten auf einem Speichermedium löschen, wird lediglich der Eintrag, wo die Datei zu finden ist aus der MFT entfernt. Die Datei ist also weiterhin vorhanden und kann von speziellen Programmen immer noch gefunden und ausgelesen werden. Das sichere Löschen von Dateien gelingt nur, wenn wir den freien Speicherplatz mehrfach überschreiben. Da wir nie wissen können, wo eine Datei physisch auf einem Speichermedium geschrieben wurde, müssen wir nach dem löschen den gesamten freien Speicherplatz mehrfach überschreiben. Spezialisten raten zu drei Schreibvorgängen, bei denen jeweils unterschiedliche Muster geschrieben werden, um selbst Speziallaboren eine Wiederherstellung unmöglich zu machen. Ein Programm unter Linux, mit dem man zusätzlich noch ‚Datenmüll‘ zusammenkehrt und löscht, ist BleachBit.

Das sichere Überschreiben von gelöschten Dateien ist je nach Größe des Speichermediums eine etwas länger andauernde Aktion, weswegen man dies nur sporadisch macht. Ganz sicher sollte man alte Speichermedien aber rückstandsfrei löschen, wenn diese ‚aussortiert‘ werden und dann entweder entsorgt oder an andere weitergegeben werden.

Ganze Festplatten 1:1 spiegeln – CloneZilla

Ein weiteres Szenario, mit dem wir konfrontiert werden können, ist die Notwendigkeit, eine Kopie der Festplatte anzufertigen. Das ist dann relevant, wenn für den aktuellen Computer die bestehende Festplatte bzw. SSD gegen eine neue mit höherer Speicherkapazität ausgetauscht werden soll. Windowsnutzer nutzen hier oft die Gelegenheit, ihr System neu zu installieren, um in Übung zu bleiben. Wer bereits länger mit Linux arbeitet, weiß es zu schätzen, dass Linux-Systeme sehr stabil laufen und die Notwendigkeit einer Neuinstallation nur sporadisch besteht. Daher bietet es sich an die Daten der aktuellen Festplatte bitweise auf die neue Platte zu kopieren. Das gilt natürlich auch für SSDs beziehungsweise von HDD zu SSD und umgekehrt. Dieses Vorhaben gelingt uns mit dem freien Werkzeug CloneZilla. Dazu erstellen wir einen bootfähigen USB mit CloneZilla und starten den Rechner im Livesystem von CloneZilla. Danach schließen wir die neue Platte mit einem SATA / USB Adapter an den Rechner an und starten die Datenübertragung. Bevor wir nach Fertigstellung unseren Computer aufschrauben und die Platten tauschen, ändern wir im BIOS die boot Reihenfolge und schauen, ob unser Vorhaben überhaupt geglückt ist. Nur wenn sich der Rechner über die neue Platte problemlos starten lässt, machen wir uns an den physischen Austausch. Diese kleine Anleitung beschreibt das prinzipielle Vorgehen und ich habe bewusst auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet, da sich die Oberfläche und Bedienung von neueren Clonezilla-Versionen unterscheiden kann.

SWAP – die Auslagerungsdatei unter Linux

An dieser Stelle verlassen wir auch nun die grafische Benutzeroberfläche und wenden uns der Kommandozeile zu. Wir kümmern uns um eine sehr spezielle Partition, die manchmal erweitert werden muss. Es geht um die SWAP File. Die SWAP File ist das, was bei Windows Auslagerungsdatei heißt. Das heißt, hier schreibt das Betriebssystem Daten hin, die nicht mehr in den RAM passen, und kann bei Bedarf diese Daten schneller wieder in den RAM einlesen. Indessen kann es vorkommen, dass diese Auslagerungsdatei zu klein ist und erweitert werden muss. Aber auch das ist kein Hexenwerk, wie wir gleich sehen werden.

Abonnement / Subscription

[English] This content is only available to subscribers.

[Deutsch] Diese Inhalte sind nur für Abonnenten verfügbar.

Wir haben an dieser Stelle bereits einiges über den Umgang mit Speichermedien unter Linux besprochen. Im zweiten Teil dieser Artikelserie vertiefen wir die Möglichkeiten von Kommandozeilenprogrammen und schauen zum Beispiel, wie NAS-Speicher permanent in das System gemountet werden können. Aber auch Strategien, um defekte Speicher zu identifizieren, werden Thema des nächsten Teils werden. Insofern hoffe ich, euer Interesse geweckt zu haben, und würde mich über ein reichliches Teilen der Artikel von diesem Block freuen.

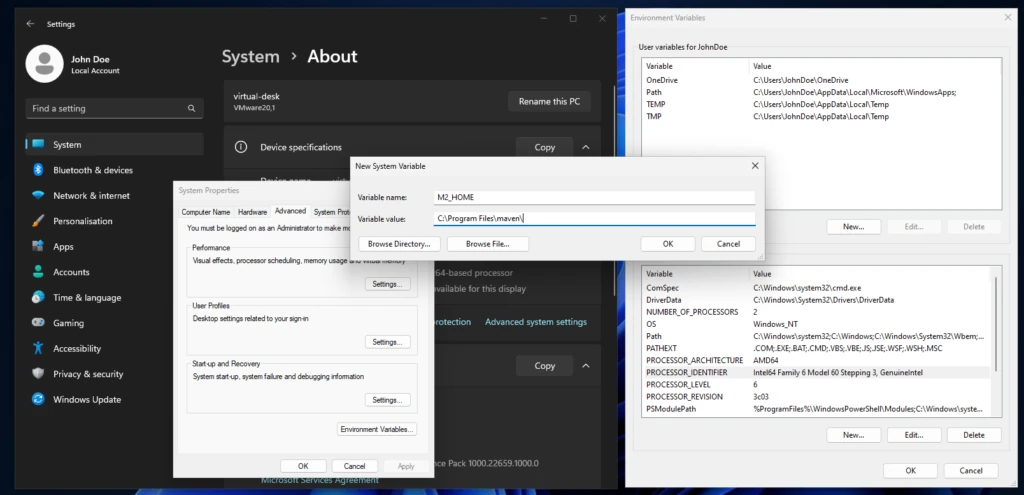

Pfadfinder

Damit wir Konsolenprogramme systemweit direkt aufrufen können, ohne dass wir dazu den vollständigen Pfad angeben müssen, bedienen wir uns der sogenannten Pfadvariable. Wir speichern also in dieser Pfadvariable den gesamten Pfad inklusive des ausführbaren Programmes, der sogenannten Executable, um auf der Kommandozeile den Pfad inklusive der Executable nicht mehr mit angeben zu müssen. Übrigens leitet sich aus dem Wort executable die in Windows übliche Dateierweiterung exe ab. Hier haben wir auch einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Betriebssystemen Windows und Linux. Während Windows über die Dateiendung wie beispielsweise exe oder txt weiß, ob es sich um eine reine ASCII Textdatei oder um eine ausführbare Datei handelt, nutzt Linux die Metainformationen der Datei, um diese Unterscheidung zu machen. Deswegen ist es unter Linux eher unüblich, diese Dateiendungen txt und exe zu verwenden.

Typische Anwendungsfälle für das Setzen der Pfadvariable sind Programmiersprachen wie Java oder Werkzeuge wie das Buildwerkzeug Maven. Wenn wir zum Beispiel Maven von der offiziellen Homepage heruntergeladen haben, können wir das Programm an einer beliebigen Stelle auf unserem System entpacken. Unter Linux könnte der Ort /opt/maven und unter Microsoft Windows C:/Programme/Maven lauten. In diesem Installationsverzeichnis gibt es wiederum ein Unterverzeichnis /bin in dem die ausführbaren Programme liegen. Die Executable für Maven heißt mvn und um etwa die Version auszugeben, wäre unter Linux ohne den Eintrag in der Pfadvariablen das Kommando wie folgt: /opt/maven/bin/mvn -v. Also ein wenig lang, wie wir durchaus zugeben können. Der Eintrag des Installationsverzeichnisses von Maven in den Pfad verkürzt den gesamten Befehl auf mvn -v. Dieser Mechanismus gilt übrigens für alle Programme, die wir als Befehl in der Konsole verwenden.

Bevor ich dazu komme, wie die Pfadvariable unter Linux, als auch unter Windows angepasst werden kann, möchte ich noch ein weiteres Konzept, die Systemvariable, vorstellen. Systemvariablen sind globale Variablen, die uns in der Bash zur Verfügung stehen. Die Pfadvariable zählt auch als Systemvariable. Eine andere Systemvariable ist HOME, welche auf das Stammverzeichnis des angemeldeten Benutzers zeigt. Systemvariablen werden großgeschrieben und die Wörter mit einem Unterstrich getrennt. Für unser Beispiel mit dem Eintragen der Maven Executable in den Pfad, können wir auch eine eigene Systemvariable setzen. Hier gibt es für Maven die Konvention M2_HOME und für Java gilt JAVA_HOME. Als best practice bindet man das Installationsverzeichnis an eine Systemvariable und nutzt dann die selbst definierte Systemvariable, um den Pfad zu erweitern. Dieses Vorgehen ist recht typisch für Systemadministratoren, die ihre Serverinstallation mithilfe von Systemvariablen vereinfachen. Denn diese Systemvariablen sind global und können von Automatisierungsskripten auch ausgelesen werden.

Die Kommandozeile, oder auch Shell, Bash, Konsole und Terminal genannt, bietet mit echo eine einfache Möglichkeit, den Wert der Systemvariablen auszugeben. Am Beispiel der Pfadvariable sehen wir auch gleich den Unterschied zu Linux und Windows. Linux: echo $PATH Windows: echo %PATH%

ed@local:~$ echo $PATH

/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/snap/bin:/home/ed/Programs/maven/bin:/home/ed/.local/share/gem//bin:/home/ed/.local/bin:/usr/share/openjfx/lib

Beginnen wir auch nun gleich mit der einfachsten Möglichkeit, die Pfadvariable zu setzen. Unter Linux müssen wir lediglich die versteckte Datei .bashrc editieren. Am Ende der Datei fügen wir folgende Zeilen hinzu und speichern den Inhalt.

export M2_HOME="/opt/maven" export PATH=$PATH:$M2_HOME/bin

Wir binden an die Variable M2_HOME das Installationsverzeichnis. Anschließend erweitern wir die Pfadvariable um um die M2_HOME Systemvariable mit dem Zusatz zum Unterverzeichnis der ausführbaren Dateien. Dieses Vorgehen ist auch bei Windows Systemen üblich, da sich so der Installationspfad einer Anwendung schneller finden und auch anpassen lässt. Nach dem Ändern der Datei .bashrc muss das Terminal neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass auch nach einem Neustart des Rechners die Einträge nicht verloren gehen.

Unter Windows besteht die Herausforderung darin, lediglich die Eingabemaske zu finden, wo die Systemvariablen gesetzt werden können. In diesem Artikel beschränke ich mich auf die Variante für Windows 11. Es kann natürlich sein, dass sich bei einem künftigen Update der Weg, die Systemvariablen zu editieren, geändert hat. Zwischen den einzelnen Windows Versionen gibt es leichte Variationen. Die Einstellung gilt dann sowohl für die CMD als auch für die PowerShell. Der nachfolgende Screenshot zeigt, wie man in Windows 11 zu den Systemeinstellungen gelangt.

Dazu klicken wir auf einen leeren Bereich auf dem Desktop die rechte Maustaste und wählen den Eintrag System aus. Im Untermenü System – Über finden sich die Systemeinstellungen, die das Popup Systemproperties öffnen. In den Systemeinstellungen drücken wir den Knopf Umgebungsvariablen, um die finale Eingabemaske zu erhalten. Nach den entsprechenden Anpassungen muss ebenfalls die Konsole neu gestartet werden, um die Änderungen wirksam werden zu lassen.

In dieser kleinen Hilfe haben wir den Zweck von Systemvariablen kennengelernt und wie man diese dauerhaft unter Linux und Windows speichert. Den Erfolg unserer Anstrengungen können wir in der Shell anschließend zügig über echo mit der Ausgabe des Inhalts der Variablen kontrollieren. Und schon sind wir dem IT-Profi wieder einen Schritt nähergekommen.

PHP Elegant Testing in Laravel

Die Programmiersprache PHP ist seit Jahrzehnten im Bereich der Webanwendungen für viele Entwickler die erste Wahl. Seit der Einführung objektorientierter Sprachfeatures mit der Version 5 wurde PHP erwachsen. Große Projekte lassen sich nun in eine saubere und vor allem wartbare Architektur bringen. Ein markanter Unterschied zwischen kommerzieller Softwareentwicklung und einem Hobby-Programmierer, der die Vereinshomepage zusammengebaut hat und betreut, ist der automatisierte Nachweis, dass die Anwendung festgelegte Vorgaben einhält. Hiermit betreten wir also das Terrain der automatisierten Softwaretests.

Ein wichtiger Grundsatz von automatisierten Softwaretests ist, dass diese ohne zusätzliche Interaktion nachweisen, dass die Anwendung ein zuvor festgesetztes Verhalten an den Tag legt. Softwaretests können nicht sicherstellen, dass eine Anwendung fehlerfrei ist, dennoch erhöhen sie die Qualität und reduzieren die Menge der möglichen noch enthaltenen Fehler. Der wichtigste Aspekt in automatisierten Softwaretests ist, dass ein bereits in Tests formuliertes Verhalten jederzeit in kurzer Zeit überprüft werden kann. Das stellt sicher, dass, wenn Entwickler eine bestehende Funktion erweitern oder in ihrer Ausführungsgeschwindigkeit optimieren, die vorhandene Funktionalität nicht beeinflusst wird. Kurz gesagt, haben wir ein leistungsfähiges Mittel, um sicherzustellen, dass wir bei unserer Arbeit nichts kaputtprogrammiert haben, ohne mühselig alle Möglichkeiten von Hand aus jedes Mal aufs Neue durchzuklicken.

Fairerweise muss man auch erwähnen, dass die automatisierten Tests entwickelt werden müssen, was wiederum im ersten Moment Zeit kostet. Dieser ‚vermeintliche‘ Mehraufwand kompensiert sich aber zügig, sobald die Testfälle mehrfach ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Status Quo sich nicht verändert hat. Natürlich gehört es auch dazu, dass die erstellten Testfälle ebenfalls gepflegt werden müssen.

Wird etwa ein Fehler erkannt, schreibt man zuerst für diesen Fehler einen Testfall, der diesen Fehler nachstellt. Die Reparatur ist dann erfolgreich abgeschlossen, wenn der beziehungsweise die Testfälle erfolgreich sind. Aber auch Änderungen im Verhalten vorhandener Funktionalität erfordern immer ein entsprechendes Anpassen der zugehörigen Tests. Dieses Konzept, zur Implementierung der Funktion parallel Tests zu schreiben, ist in vielen Programmiersprachen umsetzbar und wird testgetriebene Entwicklung genannt. Aus eigener Erfahrung empfehle ich, auch bei vergleichsweise kleinen Projekten bereits testgetrieben vorzugehen. Kleine Projekte haben oft nicht die Komplexität großer Anwendungen, für die auch im Bereich des Testens einige Tricks benötigt werden. In kleinen Projekten hat man hingegen die Möglichkeit, im überschaubaren Rahmen seine Fertigkeiten auszubauen.

Testgetriebene Softwareentwicklung ist auch in PHP keine neue Sache. Das Unit-Test Framework PHPUnit von Sebastian Bergmann gibt es bereits seit 2001. Das um 2021 erschiene Test-Framework PEST setzt auf PHPUnit auf und erweitert dies um eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten. PEST steht für PHP elegant Testing und definiert sich selbst als ein Werkzeug der neuen Generation. Da viele, vor allem kleinere Agenturen, die in PHP ihre Software entwickeln, in aller Regel auf manuelles Testen beschränken, möchte ich mit diesem kleinen Artikel eine Lanze brechen und aufzeigen, wie leicht es ist, PEST zu nutzen. Natürlich gibt es zu dem Thema testgetriebene Softwareentwicklung ein Füllhorn an Literatur, die auf die Art und Weise, wie man Tests in einem Projekt möglichst optimal organisiert. Dieses Wissen ist ideal für Entwickler, die bereits erste Gehversuche mit Test-Frameworks gemacht haben. Denn in diesen Büchern kann man lernen, wie man mit möglichst wenig Aufwand unabhängige, wartungsarme und performante Tests entwickelt. Um aber an diesen Punkt zu gelangen, muss man zuerst einmal die Einstiegshürde, die Installation der gesamten Umgebung, bewerkstelligen.

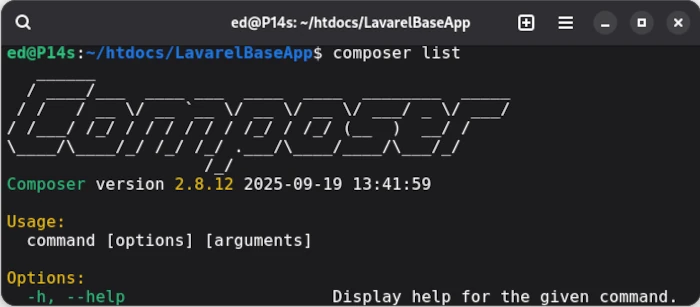

Eine typische Umgebung für eigene entwickelte Web-Projekte ist das Laravel-Framework. Beim Anlegen eines neuen Laravel-Webprojektes besteht die Möglichkeit, sich zwischen PHPUnit und PEST zu entscheiden. Laravel kümmert sich um alle notwendigen Details. Als notwendige Voraussetzung wird eine funktionierende PHP Umgebung benötigt. Dies kann zum einen ein Docker Container sein, eine native Installation oder die Serverumgebung XAMPP von Apache Friends. Für unser kurzes Beispiel verwende ich die PHP CLI in einem Debian Linux.

sudo apt-get install php-cli php-mbstring php-xml php-pcov

Nach Ausführen des Kommandos in der Konsole kann über den Befehl php -v der Erfolg der Installation getestet werden. Im nächsten Schritt benötigen wir einen Paketmanager, mit dem wir andere PHP Bibliotheken für unsere Anwendung bereitstellen können. Composer ist ein solcher Paketmanager. Dieser ist mit wenigen Anweisungen ebenfalls schnell auf dem System bereitgestellt.

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'ed0feb545ba87161262f2d45a633e34f591ebb3381f2e0063c345ebea4d228dd0043083717770234ec00c5a9f9593792') { echo 'Installer verified'.PHP_EOL; } else { echo 'Installer corrupt'.PHP_EOL; unlink('composer-setup.php'); exit(1); }"

php composer-setup.php

php -r "unlink('composer-setup.php');"Damit wird die aktuelle Version der Datei composer.phar in das aktuelle Verzeichnis heruntergeladen, in dem der Befehl ausgeführt wird. Zudem wird auch automatisch der korrekte Hash überprüft. Damit Composer auch global über die Kommandozeile verfügbar ist, kann entweder der Pfad in die Pfadvariable aufgenommen werden oder man setzt eine Link der composer.phar in ein Verzeichnis, dessen Pfad bereits in der Bash integriert ist. Ich bevorzuge letztere Variante und erreiche dies über:

ln -d composer.phar $HOME/.local/bin/composer

Wenn alles korrekt ausgeführt wurde sollte nun mit composer list die Version inklusive der verfügbaren Kommandos ausgegeben werden. Ist dies der Fall, können wir global in das Composer Repository den Lavarel Installer installieren.

php composer global require laravel/installer

Damit wir nun auch über die Bash Lavarel installieren können, muss die Path-Variable COMPOSER_HOME gesetzt werden. Um herauszufinden, wo Composer das Repository angelegt hat, genügt der Befehl composer config -g home. Den hierüber ermittelten Pfad, der in meinem Fall /home/ed/.config/composer lautet, bindet man dann in die Variable COMPOSER_HOME. Nun können wir in einem leeren Verzeichnis

php $COMPOSER_HOME/vendor/bin/laravel new MyApp

ausführen, um ein neues Laravel-Projekt anzulegen. Die zugehörige Ausgabe auf der Konsole schaut wie folgt aus:

ed@P14s:~/Downloads/test$ php $COMPOSER_HOME/vendor/bin/laravel new MyApp

_ _

| | | |

| | __ _ _ __ __ ___ _____| |

| | / _` | __/ _` \ \ / / _ \ |

| |___| (_| | | | (_| |\ V / __/ |

|______\__,_|_| \__,_| \_/ \___|_|

┌ Which starter kit would you like to install? ────────────────┐

│ None │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌ Which testing framework do you prefer? ──────────────────────┐

│ Pest │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Creating a "laravel/laravel" project at "./MyApp"

Installing laravel/laravel (v12.4.0)

- Installing laravel/laravel (v12.4.0): Extracting archive

Created project in /home/ed/Downloads/test/MyApp

Loading composer repositories with package information

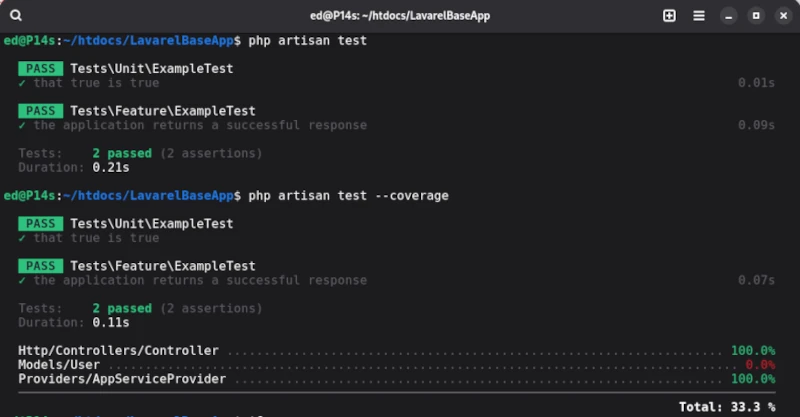

Die so erzeugte Verzeichnisstruktur enthält den Ordner tests, in dem die Testfälle abgelegt sind, sowie die Datei phpunit.xml, welche die Konfiguration der Tests vorhält. Laravel definiert zwei Test Suiten: Unit und Feature, die bereits jeweils einen Demo Test enthalten. Um die beiden Demotestfälle auszuführen, nutzen wir das von Laravel mitgelieferte Kommandozeilenwerkzeug artisan [1]. Um die Tests auszuführen, genügt im Root-Verzeichnis einzig der Befehl php artisan test.

Damit wir die Qualität der Testfälle beurteilen können, müssen wir die zugehörige Testabdeckung ermitteln. Die Coverage erhalten wir ebenfalls durch artisan mit der Anweisung test, die durch den Parameter –coverage ergänzt wird.

php artisan test --coverage

Für die von Lavarel mitgelieferten Demo Testfälle ist die Ausgabe wie folgt:

Leider sind die Möglichkeiten von artisan zum Ausführen der Testfälle sehr eingeschränkt. Um den vollen Funktionsumfang von PEST nutzen zu können, sollte von Beginn an gleich der PEST Exekutor verwendet werden.

php ./vendor/bin/pest -h

Den PEST Exekutor findet man im Verzeichnis vendor/bin/pest und mit dem Parameter -h wird die Hilfe ausgegeben. Neben diesem Detail beschäftigt uns der Ordner tests, den wir bereits erwähnt haben. Im initialen Schritt sind über die Datei phpunit.xml zwei Testsuiten vorkonfiguriert. Die Testdateien selbst sollten mit dem Suffix Test enden, wie im Beispiel ExampleTest.php.

Im Vergleich zu anderen Test Suiten, versucht PEST möglichst viele Konzepte der automatisierten Testausführung zu unterstützen. Um dabei den Durchblick nicht zu verlieren, sollte jede Teststufe in einer eigenen Test Suite abgelegt werden. Neben den klassischen UnitTests werden Browsertests, Stresstests, Architekturtests und sogar das neu aufgekommene Mutation Testing ermöglicht. Natürlich kann dieser Artikel nicht alle Aspekte von PEST behandeln, zudem sind mittlerweile auch viele hochwertige Tutorials für das Schreiben klassischer Komponententests in PEST verfügbar. Deswegen beschränke ich mich auf einen Überblick und ein paar weniger verbreitete Konzepte.

Architektur-Test

Der Sinn von Architekturtests ist es auf einfache Weise zu überprüfen, ob die Vorgaben durch die Entwickler auch eingehalten werden. Dazu zählt, dass unter anderem Klassen, die Datenmodelle repräsentieren, in einem festgelegten Verzeichnis liegen und nur über spezialisierte Klassen aufgerufen werden dürfen.

test('models')

->expect('App\Models')

->toOnlyBeUsedOn('App\Repositories')

->toOnlyUse('Illuminate\Database');

Mutation-Test

Diese Form des Testens ist etwas Neues. Zweck der Übung ist es durch Veränderungen, z. B. in Bedingungen der originalen Implementierungen, sogenannte Mutanten zu erzeugen. Wenn die zu den Mutanten zugeordneten Tests weiterhin korrekt durchlaufen werden, anstatt fehl zuschlagen, kann das ein starker Hinweis darauf sein, dass die Testfälle möglicherweise fehlerhaft sind und keine Aussagekraft haben.

Original: if(TRUE) → Mutant: if(FALSE)

Stress-Test

Eine andere Bezeichnung für Stresstests sind Penetrationstests, die besonders auf die Performance einer Anwendung abgesehen haben. Damit kann man also sicherstellen, dass die Web-App beispielsweise mit einer definierten Anzahl an Zugriffen zurechtkommt.

Natürlich sind noch viele andere hilfreiche Funktionen vorhanden. So kann man Tests beispielsweise gruppieren und die Gruppen können dann einzeln aufgerufen werden.

// definition

pest()->extend(TestCase::class)

->group('feature')

->in('Feature');

// calling

php ./vendor/bin/pest --group=feature

Für alle diejenigen, die nicht mit dem Lavarel Framework arbeiten und dennoch nicht auf das Testen in PHP mit PEST verzichten möchten, können das PEST Framework auch so in ihre Anwendung einbauen. Dazu muss lediglich in der Composer Projektkonfiguration PEST als entsprechende Entwicklungsabhängigkeit definiert werden. Anschließend kann im Wurzelverzeichnis des Projektes das Initial Test Setup angestoßen werden.

php ./vendor/bin/pest --init

Wie wir sehen konnten, sind allein die hier kurz vorgestellten Optionen sehr mächtig. Die offizielle Dokumentation von PEST ist auch sehr ausführlich und sollte grundsätzlich die erste Anlaufstelle sein. In diesem Artikel ging es mir vor allem darum, die Einstiegshürden für testgetriebene Entwicklung in PHP zu minimieren. Denn auch PHP bietet mittlerweile ein gutes Füllhorn an Möglichkeiten, sehr effizient und zuverlässig kommerzielle Softwareprojekte umzusetzen.

Ressourcen

- [1] Artisan Cheat Sheat: https://artisan.page

- [2] PEST Homepage: https://pestphp.com

Professionelle Screenshots anfertigen

So ziemlich jeder Computernutzer kommt im Laufe der vielen Stunden, die er vor diesem tollen Gerät verbringen darf, in die Notwendigkeit, den Bildschirminhalt als Grafik abzuspeichern. Den Vorgang, vom Inhalt des Monitors ein Bild zu erzeugen, nennen eingeweihte Profis einen Screenshot erstellen.

Wie bei so vielen Dingen führen auch beim Erstellen von Screenshots viele Wege nach Rom, beziehungsweise zum Ziel. Ganz findige Zeitgenossen lösen das Problem, indem sie einfach mit dem Smartphone auf den Monitor halten und ein Foto machen. Warum auch nicht, solange man anschließend auch noch etwas erkennen kann, ist ja alles gut. Aber hier soll die kleine Anleitung nicht zu Ende sein, sondern wir schauen uns die vielen Möglichkeiten zum Erstellen von Screenshots etwas genauer an. Denn auch Profis, die zum Beispiel gelegentlich mal eine Anleitung schreiben dürfen, müssen die ein oder andere Tücke überwinden.

Bevor wir auch gleich zum Eingemachten kommen, ist es wichtig zu erwähnen, dass es einen Unterschied macht, ob man den ganzen Bildschirm, das Browserfenster oder sogar den nicht sichtbaren Bereich einer Webseite als Screenshot abspeichern möchte. Die vorgestellte Lösung für den Webbrowser funktioniert so ziemlich bei allen Webbrowsern auf allen Betriebssystemen gleich. Screenshots, die den Monitorbereich abdecken sollen und keine Webseite, nutzen Techniken des vorhandenen Betriebssystems. Aus diesem Grund unterscheiden wir auch zwischen Linux und Windows. Beginnen wir mit dem häufigsten Szenario: Browser-Screenshots.

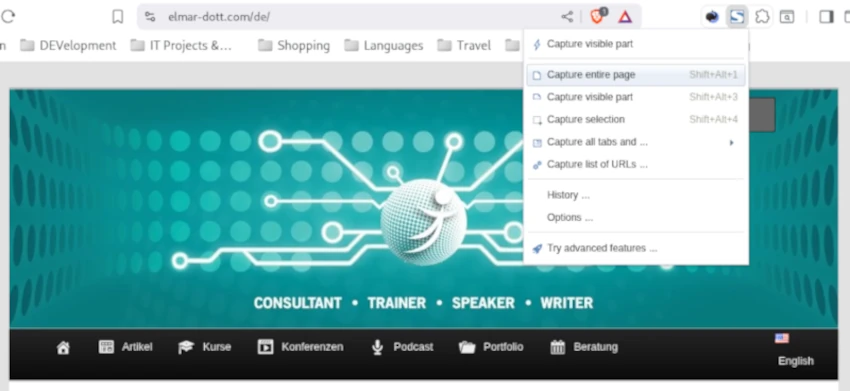

Browser

Gerade bei Onlinebestellungen hat so mancher ein angenehmeres Gefühl, wenn er den Kauf zusätzlich durch einen Screenshot dokumentieren kann. Aber auch gelegentlich das Sichern einer Anleitung von einer Homepage, für später zu speichern, ist nicht unüblich. Oft steht man beim Erstellen von Screenshots von Webseiten vor dem Problem, dass die einzelne Seite länger ist als der auf dem Monitor angezeigte Bereich. Natürlich ist der Wunsch, nun den gesamten Inhalt zu sichern und nicht nur den angezeigten Bereich. Genau für diesen Fall haben wir lediglich die Möglichkeit, auf ein Browserplugin zurückzugreifen.

Mit Fireshot, steht uns für alle gängigen Browser wie Brave, Firefox und Microsoft Edge ein Plug-in zur Verfügung, mit dem wir Screenshots inklusive verdeckter Inhalte von Webseiten erstellen. Fireshot ist eine Browsererweiterung, die schon seit sehr langer Zeit auf dem Markt ist. Fireshot kommt mit einer kostenlosen Version, die bereits für das beschriebene Szenario ausreichend ist. Wer zusätzlich bereits bei der Erstellung des Screenshots noch einen Bildeditor benötigt, um unter anderem Bereiche hervorzuheben und Beschriftungen vorzunehmen, kann die kostenpflichtige Pro Version nutzen. Der integrierte Editor hat den Vorteil, im professionellen Bereich, wie beim Erstellen von Anleitungen und Dokumentationen, den Arbeitsfluss erheblich zu beschleunigen. Natürlich erreicht man gleiche Ergebnisse mit einem externen Fotoeditor wie Gimp. Gimp ist ein freies Bildbearbeitungsprogramm, ähnlich leistungsfähig und professionell wie das kostenpflichtige Photoshop, das für Windows und Linux verfügbar ist.

Linux

Wollen wir wiederum Screenshots außerhalb des Webbrowsers erstellen, so können wir problemlos auf die Bordmittel des Betriebssystems zurückgreifen. In Linux benötigt man kein weiteres Programm zu installieren, alles Notwendige ist bereits vorhanden. Mit dem Drücken der Print Taste auf der Tastatur öffnet sich bereits das Werkzeug. Man muss lediglich mit der Maus den Rahmen um den zu fotografierenden Bereich ziehen und im erscheinenden Control Feld auf Capture drücken. Es ist kein Problem, wenn der Controlbereich im sichtbaren Bereich des Screenshots liegt, es wird nicht im Screenshot angezeigt, Auf deutschen Tastaturen findet man oft anstatt Print die Taste Druck. Der fertige Screenshot landet dann mit einem Zeitstempel im Dateinamen im Ordner Screenshots, der ein Unterordner in Pictures innerhalb des Benutzerverzeichnisses ist.

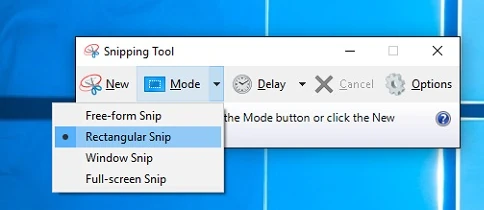

Windows

Der einfachste Weg, unter Windows Screenshots anzufertigen, ist die Verwendung des Snipping Tools, das in der Regel ebenfalls bereits Bestandteil der Windows-Installation ist. Auch hier ist die Bedienung intuitiv.

Ein anderer sehr alter Weg in Windows, ohne ein spezielles Programm zum Erstellen von Screenshots, ist das gleichzeitige Drücken der Tasten Strg und Druck. Anschließend öffnen wir ein Grafikprogramm, wie das in jeder Windows-Installation vorhandene Paint. Im Zeichenbereich drücken wir dann die Tasten Strg + V gleichzeitig und der Screenshot erscheint und kann sofort bearbeitet werden.

Meistens werden diese Screenshots im Grafikformat JPG erstellt. JPG ist eine verlustbehaftete Komprimierung, sodass man nach Erstellung des Screenshots die Lesbarkeit überprüfen sollte. Gerade bei aktuellen Monitoren mit Auflösungen um die 2000 Pixel erfordert die Verwendung der Grafik in einer Homepage noch manuelle Nachbearbeitung. Ein Punkt ist das Reduzieren der Auflösung von den knapp 2000 Pixeln zu den auf der Homepage üblichen knapp 1000 Pixel. Ideal ist es, die fertig skalierte und bearbeitete Grafik im neuen WEBP Format zu speichern. WEBP ist eine verlustfreie Grafikkomprimierung, die die Datei gegenüber JPG noch einmal reduziert, was sehr positiv für die Ladezeiten der Internetseite ist.

Damit haben wir auch schon eine gute Bandbreite zum Erstellen von Screenshots besprochen. Natürlich könnte man noch mehr dazu sagen, das fällt dann allerdings in den Bereich des Grafikdesigns und der effizienten Verwendung von Bildbearbeitungssoftware.